Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

AltersTraumaZentrum DGU®: Versorgungsrealität proximaler Humerusfrakturen

2Institut für Biometrie und Klinische Forschung, Münster, Deutschland

3AUC – Akademie der Unfallchirurgie GmbH, Geschäftsstelle München, München, Deutschland

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Zeigen sich Unterschiede des Patientenkollektives und der Versorgung proximaler Humerusfrakturen (PHF), wenn die Behandlung in einem AltersTraumaZentrum DGU® (ATZ) erfolgte?

Material und Methoden: Eine von der Akademie der Unfallchirurgie (AUC) zur Verfügung gestellte Liste der ATZ DGU® (Stand 2023) wurde über die Institutionskennzeichen der Einrichtungen mit Krankenkassendaten der BARMER zusammengeführt. Bei uneindeutiger Zuordnung von IK, Standort und Zertifikat wurden die Fälle der betreffenden Kliniken (n=3.820) ausgeschlossen. Es erfolgte eine retrospektive Analyse älterer Patient*innen ab 65 Jahren, die 2015 bis 2023 stationär mit einer PHF versorgt wurden (n=52.026). Als primäre Endpunkte wurden intra-hospitale Komplikationen sowie Kosten und Liegedauer während der primären Versorgung definiert. Neben deskriptiven Analysen erfolgte eine multivariable Analyse über logistische Regressionen.

Ergebnisse: Über den Beobachtungszeitraum nahm der Anteil der im ATZ behandelten Patient*innen von 4% 2015 auf 18,8% 2023 zu.

Es zeigte sich ein vergleichbares Patientenkollektiv: 7,7% (vs. 8,3% bei Patient*innen, die in nicht ATZ-zertifizierten Kliniken behandelt wurden) lebten vor der Aufnahme im ATZ in stationären Pflegeeinrichtungen, 82,9% (< 83,7%) waren weiblich und mehr als die Hälfte war 80 Jahre oder älter (53,2% > 50,5%). Ein ähnliches Bild ergab sich für Medikation (Osteoporosetherapie, Antikoagulation) und kodierte Vorerkrankungen (Osteoporose, Demenz, Arterielle Hypertonie, Atherosklerose, Hirninfarkt); dabei erzielte die ATZ-Kohorte maximal 2% höhere Werte. Das Gegenteil galt beispielsweise für das Vorliegen eines Diabetes mellitus, Adipositas, chronische Niereninsuffizienz oder Morbus Parkinson.

Die operative Versorgung blieb auch in ATZ mit 60,7% (> 59,4%) die häufigste Behandlungsstrategie. Das Auftreten intra-hospitaler Komplikationen ähnelte dem anderer Einrichtungen. 3,8% der Patient*innen waren auf der Intensivstation (> 3,3%, Risiko-adjustierter p-Wert >0,05), 2,6% verstarben (> 2,2%, Risiko-adjustierter p-Wert >0,05). Die Diagnose Delir wurde etwas häufiger kodiert (6,1% > 4,6%, Risiko-adjustierter p-Wert <0,001).

Im Anschluss erfolgte geringfügig seltener eine Entlassung in eine Pflege- (8,6% < 8,8%), etwas häufiger die in eine Rehabilitationseinrichtung (3,4% > 2,7%).

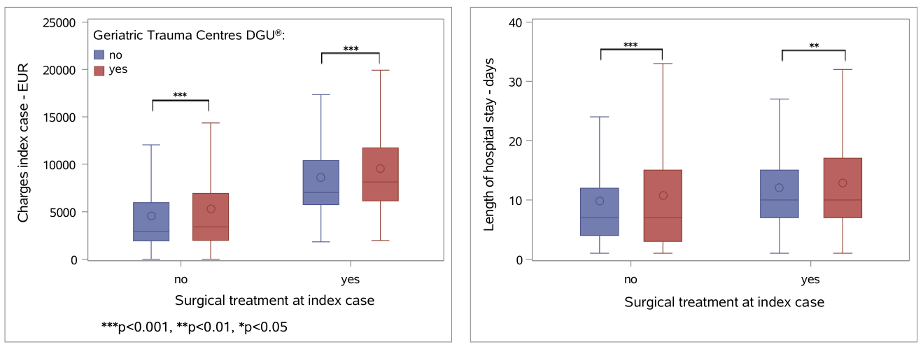

ATZ-Patient*innen wiesen im Mittel eine vergleichbare Liegedauer und leicht erhöhte Fallkosten auf (p<0,01; vgl. Abbildung 1 [Fig. 1]).

Diskussion und Schlussfolgerung: ATZ zeigten kein auffällig abweichendes Patientenkollektiv, zudem wurde dort nicht häufiger operativ therapiert als in anderen Kliniken. Die Fallkosten fielen geringfügig höher aus. Intra-hospitale Komplikationen traten in ähnlicher Häufigkeit auf; weitere Analysen werden zeigen, ob das langfristige Outcome bei PHF durch die Behandlung in ATZ verbessert wird. Die Entlassungsgründe deuten einen verringerten Pflegebedarf und eine vermehrte Rehabilitationsfähigkeit an.