Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Optimierung der operativen Therapiewahl bei proximalen Humerusfrakturen: Eine DTI-basierte Analyse

2Orthopädie Zentrum Hamburg, Hamburg, Deutschland

3Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Schulterchirurgie, Hamburg, Deutschland

4Vivantes Humboldt-Klinikum, Klinik für Schulter- & Ellenbogenchirurgie, Berlin, Deutschland

5Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Hamburg, Deutschland

6BG Klinikum Hamburg, Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, Hamburg, Deutschland

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Proximale Humerusfrakturen sind häufige Verletzungen der oberen Extremität, insbesondere bei älteren Patienten. Die lokale Knochenqualität ist ein kritischer Faktor bei der Auswahl des Behandlungsverfahrens, da reduzierte Knochendichte in Kombination mit komplexen Frakturmustern sowohl den Heilungsprozess als auch die chirurgische Intervention erschweren kann. Für die lokale Knochenqualität wurde der Deltoid Tuberosity Index (DTI) beschrieben, welcher aufzeigte, dass ein DTI < 1,4 konsistent auf eine niedrige lokale Knochendichte des proximalen Humerus hinweist. Diese Studie zielte darauf ab, die Beziehung zwischen der Knochenqualität, der Frakturklassifikation und den gewählten operativen Techniken zu untersuchen.

Material und Methoden: In einer retrospektiven Analyse wurden die Daten von 289 Patienten, die zwischen 2018 und 2023 aufgrund proximaler Humerusfrakturen behandelt wurden, ausgewertet. Der DTI diente als Indikator für die Knochenqualität und wurde anhand von Röntgenaufnahmen ermittelt. Die Frakturen wurden entsprechend der Neer-Klassifikation kategorisiert. Zusätzlich wurden die angewandten operativen Verfahren (Platten-, Nagelosteosynthese, inverse Schulterprothese (ISP), sowie demografische Daten der Patienten erfasst. Mittels statistischer Verfahren (ANOVA) wurden die Zusammenhänge zwischen DTI, Frakturmorphologie und der Wahl des operativen Ansatzes analysiert.

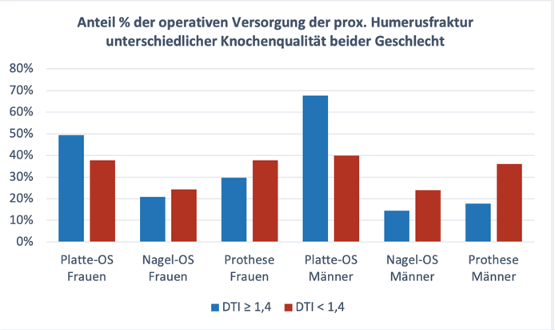

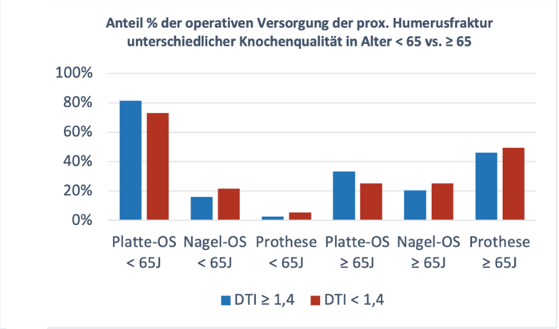

Ergebnisse: Das Durchschnittsalter der Studienpopulation betrug 67,60 ± 14,71 Jahre, mit einem Frauenanteil von 69,90%. Der mittlere DTI-Wert lag bei 1,42 ± 0,12. Bei Patienten mit niedrigem DTI (< 1,4) wurden vermehrt Nagelosteosynthese (+6%) oder ISP-Implantationen (+13%) durchgeführt, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Patienten mit höherem DTI (≥ 1,4) erhielten signifikant häufiger eine Plattenosteosynthese (+19%), insbesondere männliche und jüngere (< 65 Jahre) Patienten (p=0,03) (Abbildung 1 [Abb. 1], Abbildung 2 [Abb. 2]).

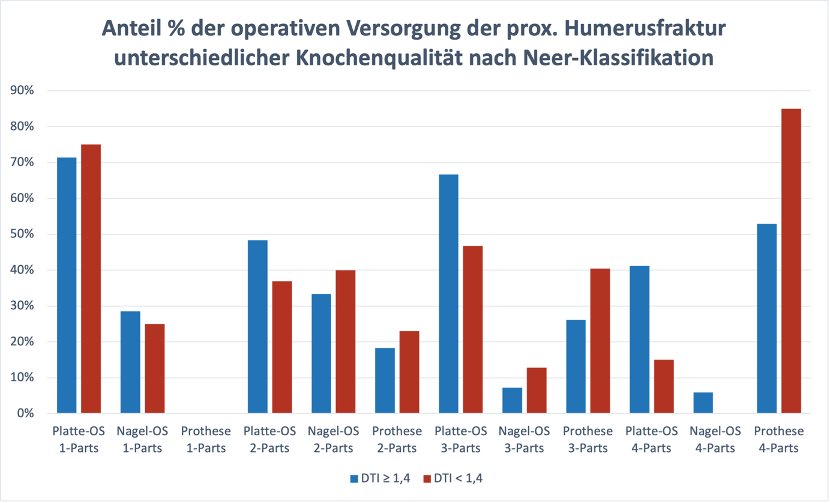

Bei 1- und 2-Part-Frakturen nach Neer wurde am häufigsten die Plattenosteosynthese gewählt (n=61), gefolgt von Nagelosteosynthesen (n=49) und ISP-Implantationen (n=26), unabhängig vom DTI. 4-Part-Frakturen wurden vorwiegend prothetisch versorgt, besonders bei Patienten mit einem DTI < 1,4 (p < 0.01). Bei 3-Part-Frakturen variierte die Behandlung, wobei die Plattenosteosynthese (n=68) über alle DTI-Werte hinweg am häufigsten zum Einsatz kam, während bei einem DTI < 1,4, Prothesen (40%) bevorzugt wurden. (Abbildung 3 [Abb. 3]).

Diskussion und Schlussfolgerung: Der DTI als Maß für die lokale Knochenqualität erweist sich als wichtiger Faktor bei der Wahl des operativen Vorgehens bei proximalen Humerusfrakturen. Während bei guter Knochenqualität die Plattenosteosynthese favorisiert wird, kommen bei verminderter Knochenqualität vermehrt Prothesenimplantationen und Nagelosteosynthesen zum Einsatz. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Evaluation der Knochenqualität für eine patientenspezifische Therapieplanung.