Deutscher Rheumatologiekongress 2025

Deutscher Rheumatologiekongress 2025

Faktoren der Impfakzeptanz und Impfbarrieren bei Patient:innen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Deutschland: Ein Mixed-Methods-Ansatz unter Einbeziehung von Versichertendaten und qualitativen Interviews mit Patient:innen und Ärzt:innen

Text

Einleitung: Eine hohe Impfquote ist essenziell für Patient:innen mit entzündlich-rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen (iRMD). Sowohl die Autoimmunität selbst als auch die Immuntherapien erhöhen unabhängig voneinander das Infektionsrisiko. Allerdings deuten viele Daten darauf hin, dass diese vulnerable Gruppe nicht ausreichend geimpft ist.

Methoden: Das Innovationsfond-Projekt „VAC-MAC – Impf- und Infektraten bei Multipler Sklerose, entzündlich-rheumatischen Erkrankungen oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (01VSF21044)“ untersucht Abrechnungsdaten der Barmer Ersatzkasse und analysiert die Impfquote von Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken und deren Einflussfaktoren bei Patient:innen mit rheumatoider Arthritis (RA), axialer Spondyloarthritis (axSpA) und systemischem Lupus erythematodes (SLE). Die quantitativen Analysen basierten auf etwa 9 Millionen Versicherten in Deutschland für das Jahr 2019. Einflussfaktoren auf die Impfquote wurden für das Jahr 2019 mittels multivariater logistischer Regressionsanalyse analysiert. Zusätzlich wurden 2023 insgesamt 30 halbstrukturierte Interviews mit Patient:innen, Rheumatolog:innen und Hausärzt:innen durchgeführt.

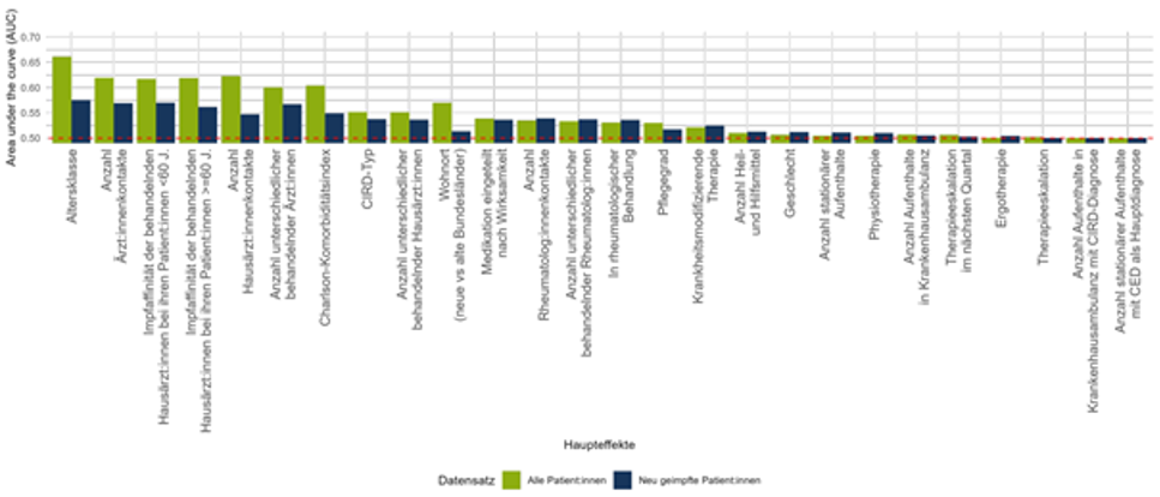

Ergebnisse: Es wurden 229.913 Patient:innen (73% Frauen, Durchschnittsalter 66 ± 15 Jahre) mit RA (177.150 Patient:innen), axSpA (37.683 Patient:innen) und SLE (5.828 Patient:innen) für das Jahr 2019 aus den Krankenkassendaten identifiziert (19.252 Patient:innen mit Doppeldiagnosen). Die Influenza-Impfrate lag mit 37% in der gesamten iRMD-Gruppe auf einem moderaten Niveau, während sie in der Altersgruppe ≥ 60 Jahre mit 47% signifikant höher war. Im Gegensatz dazu waren die Raten für die Pneumokokken-Impfung deutlich niedriger und erreichten lediglich 6% bzw. 8%. Eine höhere Impfquote zeigte sich bei älteren Patient:innen, häufigeren Arztkontakten, mehr Komorbiditäten und Versorgung durch impfaffine Ärzt:innen (Abbildung 1 [Fig. 1]). In der qualitativen Befragung wurden folgende Impfhindernisse identifiziert: 1) Bedenken zu Nebenwirkungen von Impfungen inklusive des Auftretens von Schüben, 2) negative Impferfahrung in der Vergangenheit, 3) Mangel an verlässlichen medizinischen Informationen sowie fehlende proaktive Gespräche über die Bedeutung von Impfungen, 4) unzureichendes oder schwer verständliches Informationsmaterial, 5) Wissensdefizite zu Immunmodulation und spezifischen Impfempfehlungen für Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen, 6) unklare Rollen sowie zu wenig Kommunikation zwischen behandelnden Rheumatolog:innen und Hausärzt:innen

Abbildung 1: Faktoren, die die Influenza-Impfquote bei Patient:innen mit iRMD beeinflussen.

Schlussfolgerung: Die Impfquote bei Patient:innen mit iRMD war im Jahr 2019 für Influenza moderat und für Pneumokokken gering. Sowohl ärztliche als auch patienteneigene Faktoren sind mit der Impflücke assoziiert. Zudem scheinen strukturelle und gesundheitspolitische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der unzureichenden Umsetzung von Impfempfehlungen zu spielen.