41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Autoimmunerkrankungen mit laryngealer Manifestation

Abstract

Hintergrund: Im Jahr 2022 wurde bei 6.304.340 Versicherten mindestens eine von 30 Autoimmunerkrankungen diagnostiziert, was einer rohen Prävalenz diagnostizierter Autoimmunerkrankungen von 8,61% entspricht. Auch für die phoniatrische Stimmsprechstunde sind die steigende Prävalenz von Autoimmunerkrankungen mit laryngealer Manifestation bei der Stimm-Diagnostik und stroboskopischen Beurteilung relevant.

Material und Methoden: Neben Angaben zu für den Phoniater relevanten Autoimmunerkrankungen wird anhand eines Case Reports einer 32-jährigen Sprechberuflerin mit Erstdiagnose eines bullösem Pemphigus vulgaris im Alter von 30 Jahren mit systemischer Manifestation und zusätzlich vorliegender Haschimoto-Thyreoiditis die Relevanz der phoniatrischen Mitbehandlung verdeutlicht. Neben einer Anamnese, wurden die klinischen Stimmparameter außerhalb und während eines Erkrankungsschubs und stroboskopische Befunde inkl. Stimmfeldmessung erfasst und analysiert.

Ergebnisse: Durch die phoniatrische Behandlung konnte eine laryngeale Manifestation bei der Patientin bestätigt und die Stimmstörung behandelt werden. Ein Therapieversuch mit Retuximab war bereits gescheitert. Die Patientin galt als austherapiert. HNO-ärztliche Untersuchungen hatten bis dato die wiederkehrenden Phasen der Aphonie im Krankheitsschub nicht erklären bzw. bestätigen können.

Schlussfolgerungen: In den AWMF-Leitlinien zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen finden sich bisher selten Empfehlungen zur phoniatrischen Mitbehandlung. Aufgrund der steigenden Prävalenz sowie Relevanz in Bezug auf die Lebensqualität sollte der Phoniater frühzeitig in die Behandlung und Therapieplanung einbezogen werden. Leitlinien sollten entsprechend überarbeitet werden.

Text

Hintergrund

Im Jahr 2022 wurde bei 6.304.340 Versicherten mindestens eine von 30 Autoimmunerkrankungen diagnostiziert, was einer hohen Prävalenz diagnostizierter Autoimmunerkrankungen von 8,61% entspricht [1]. Auch für die phoniatrische Stimmsprechstunde sind die steigende Prävalenz von Autoimmunerkrankungen mit laryngealer Manifestation bei der Stimm-Diagnostik und stroboskopischen Beurteilung relevant.

Das bullöse Pemphigoid ist der wichtigste Vertreter aus der Gruppe der bullösen Autoimmundermatosen mit subepidermaler Spaltbildung und weist mit jährlich ca. 13 Fällen pro 1.000.000 Einwohner die höchste Inzidenz aller bullösen Autoimmun-dermatosen in Deutschland auf. Als Erkrankung des höheren Lebensalters steigt die Inzidenz bei über 80-Jährigen auf ca. 190 Fälle pro 1 Mio. Einwohner und liegt bei Männern in etwa doppelt so hoch wie bei Frauen [1], [2], [3]. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Inzidenz in Deutschland mehr als verdoppelt, was auf die steigende Lebenserwartung und verbesserte diagnostische Möglichkeiten zurückzuführen sein dürfte. Die Ein-Jahres-Mortalität beträgt knapp 30% [4]. Klinisch imponiert das bullöse Pemphigoid meist durch pralle Blasen serösen Inhalts, denen ein prämonitorisches Stadium vorausgehen kann. Seltener werden urtikarielle, pruriginöse, lokalisierte, vegetierende, dyshidrosiforme und vesikulöse Formen des bullösen Pemphigoids beobachtet. Die Schleimhäute sind zu 10–30% mitbetroffen.

Material und Methoden

Neben Angaben zu für den Phoniater relevanten Autoimmunerkrankungen wird anhand eines Case reports einer 32-jährigen Sprechberuflerin mit Erstdiagnose eines bullösem Pemphigus vulgaris im Alter von 30 Jahren mit systemischer Manifestation und zusätzlich vorliegender Haschimoto-Thyreoiditis die Relevanz der phoniatrischen Mitbehandlung verdeutlicht. Neben einer Anamnese, wurden die klinischen Stimmparameter außerhalb und während eines Erkrankungsschubs und stroboskopische Befunde inkl. Stimmfeldmessung erfasst und analysiert.

Ergebnisse

Die Patientin berichtete von einem rezidivierenden Verlust der Stimme – meist in Schüben von bis zu ca. 10 Wochen pro Jahr. Zudem bestünde eine rezidivierende große Septumperforation, obwohl diese bereits chirurgisch im Alter von 24 Jahren revidiert wurde. Im ersten Schub aus völliger Gesundheit heraus lag ein Stimmverlust über 6 Wochen vor. Dabei konnte die Patientin nur Flüstern. Auch im Folgejahr kam es zu ca. insgesamt 10 Wochen Stimmverlust mit einer Dauer von 1 bis 10 Tage jeweils ohne Infekt. Bei der HNO-ärztlichen Behandlung wurde der Verdacht auf eine Stomatitis aphtosa geäußert mit akuter Laryngitis und mit Pantoprazol 20 mg 1x tgl., Aciclovir, Amoclav 875 mg + 125 mg, Voltaren Dispers und Volon A Haft, Diclofenac, Infectogingi Mundgel und NaCl-Inhalationen sowie Stimmruhe über 6 Wochen behandelt. Es zeigte sich zudem ein deutlich erhöhtes IgE.

Es erfolgte aufgrund der Schwere des prolongierten Krankheitsverlaufs eine Vorstellung in der immunologischen Sprechstunde der Dermatologie der Uniklinik Tübingen. Zunächst bestand die Arbeitshypothese eines M. Behcet, welche im Verlauf verworfen und bei Nachweis von Desmoglein 1 und 3 sich die Diagnose eines bullösen Pemphigus vulgaris gestellt wurde.

Als Erhaltungsdosis wurde Prednisolon 2,5 mg über mehr als 12 Monate, dann Dapson oral 2x tgl. 50 mg, ca. 10 Wochen im Jahr appliziert. Im Schub sei die Trinkmenge erhöhen (3 l), das Gewicht unverändert ohne Zunahme, jedoch sei auch trotz Bewegung eine Gewichtsreduktion kaum möglich (118 kg, 171 cm). Im Jahr nach Diagnosestellung erfolgte eine Behandlung mit Retuximab (2x 1 Stoß mit 1.000 mg), 500 mg Nach-Gabe als 3. Stoß ohne relevanten Erfolg (Reduktion Desmogline, jedoch weiterhin konstant hohe Werte) mit fortbestehenden Gelenkbeschwerden, eine Brillen versorgte Sehstörung mit Verschlechterung nach 1. Gabe Retuximab und ohne humangenetische Diagnostik. Sie sei inzwischen im Alltag weniger belastbar und stimmlich in einem Sprechberuf eingeschränkt. Da der Therapieversuch mit Retuximab gescheitert war gilt die Patientin als austherapiert.

HNO-ärztliche Untersuchungen hatten bis zur phoniatrischen Vorstellung die wiederkehrenden Phasen der Aphonie im Krankheitsschub nicht erklären bzw. bestätigen können. Eine laryngeale Manifestation konnte ohne phoniatrische Beurteilung nicht bestätigt werden.

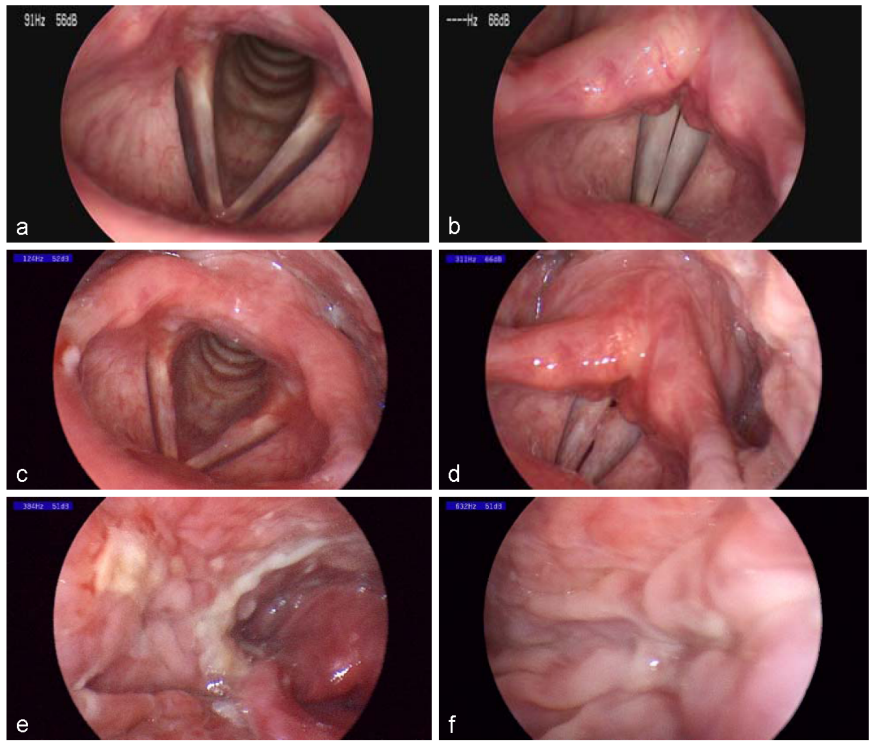

Bei der Erstvorstellung zeigte sich ein reizloser Larynx bei jedoch Schleimhaut-beteiligung im Oro- und Hypopharynx (Abbildung 1 a/b [Abb. 1]) sowie 6 Tage später im Schub mit einhergehender schwerer Dysphonie DD Aphonie eine deutliche laryngeale Manifestation (Abbildung 1 c-f [Abb. 1]).

Abbildung 1: a/b) Larynx im beschwerdefreien Intervall. c/d) Larynx im Schub. e/f) Pharynx im Schub.

Durch die phoniatrische Behandlung konnte eine laryngeale Manifestation bei der Patientin bestätigt und die Stimmstörung bei unvollständiger klinischer Remission der Autoimmunkrankheit behandelt werden.

Schlussfolgerungen

In den AWMF-Leitlinien zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen finden sich bisher selten Empfehlungen zur phoniatrischen Mitbehandlung [5]. Aufgrund der steigenden Prävalenz sowie Relevanz in Bezug auf die Lebensqualität sollte der Phoniater frühzeitig in die Behandlung und Therapieplanung einbezogen werden. Leitlinien sollten entsprechend überarbeitet werden.

References

[1] Akmatov MK, Holstiege J, Dammertz L, Kohring C, Müller D. Time trends in the prevalence of diagnosed autoimmune diseases in the period of 2012 to 2022. Berlin: Central Research Institute of Ambulatory Health Care in Germany (Zi); 2024. (Versorgungsatlas-Report Nr. 24/05). DOI: 10.20364/VA-24.05[2] Bertram F, Brocker EB, Zillikens D, Schmidt E. Prospective analysis of the incidence of autoimmune bullous disorders in Lower Franconia, Germany. J Dtsch Dermatol Ges. 2009;7(5):434-40.

[3] Jung M, Kippes W, Messer G, Zillikens D, Rzany B. Increased risk of bullous pemphigoid in male and very old patients: A population-based study on incidence. J Am Acad Dermatol. 1999;41(2 Pt 1):266-8.

[4] Cortes B, Khelifa E, Clivaz L, Cazzaniga S, Saurat JH, Naldi L, et al. Mortality rate in bullous pemphigoid: a retrospective monocentric cohort study. Dermatology. 2012;225(4):320-5.

[5] Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. (DDG), Hrsg. S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie des Pemphigus vulgaris / foliaceus und des bullösen Pemphigoids. AWMF; 2029. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/013-071