41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Mutige Männer, sensible Frauen? Geschlechtsspezifische Konnotation deutscher Adjektive anhand einer Onlineumfrage

2Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Biometrie, Hannover, Deutschland

3Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Abstract

Hintergrund: Sprache fungiert als Medium, über das Sender*innen nicht nur bestimmte Vorstellungen vermitteln, sondern diese auch bei Empfänger*innen konstruieren können. Somit können stereotype Vorstellungen über Geschlechter auch durch die Verwendung von Adjektiven hervorgerufen und reproduziert werden. Ziel der vorliegenden Studie war es daher zu untersuchen, inwiefern Befragte ausgewählte Adjektive mit Frauen oder Männern assoziieren und damit das Vorhandensein geschlechtsspezifischer Stereotype belegt werden kann.

Material und Methoden: Mittels Korpusanalyse wurden Adjektive in Zeitungsartikeln einer deutschen digitalen Zeitung identifiziert. Aus der Gesamtheit der identifizierten Adjektive wurden 28 Adjektive durch einen mehrstufigen Selektionsprozess ausgewählt. Im Rahmen einer Online-Umfrage in SoSci Survey wurden Personen in Form eines Convenience-Samples befragt.

Die Auswertung basiert auf Angaben von 3.400 Befragten und berücksichtigt vier Messungen: (1) die Häufigkeitsverteilung automatisch aktivierter Stereotype einer Reaktionszeitaufgabe und (2) die entsprechende Reaktionszeit sowie (3) die angenommenen gesellschaftlichen Stereotype zu Frauen bzw. (4) Männern. In einem zusammenfassenden Schritt werden alle vier Messungen zusammengeführt, um den Grad der Geschlechterstereotypisierung jedes Adjektivs zu bewerten, wobei von einem bestehenden Stereotyp nur ausgegangen wird, wenn alle vier Messungen diesen aufzeigen.

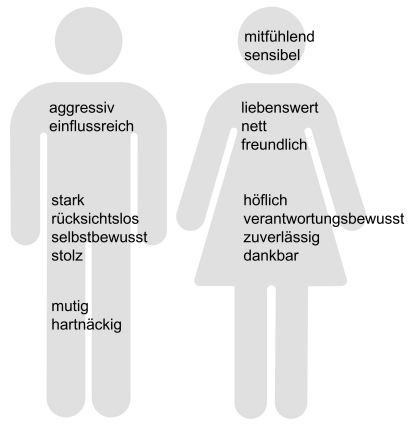

Ergebnisse: Von den 28 getesteten Adjektiven assoziieren die Befragten acht mit Männern und neun mit Frauen. Einige dieser Geschlechtszuordnungen sind deutlich ausgeprägt. In absteigender Stärke werden folgende Adjektive mit Männern in Verbindung gebracht: aggressiv, einflussreich, stark, rücksichtslos, selbstbewusst, stolz, mutig und hartnäckig. Frauen werden stereotyp die Adjektive mitfühlend, sensibel, liebenswert, nett, freundlich, höflich, verantwortungsbewusst, zuverlässig und dankbar zugewiesen.

Schlussfolgerungen: Obwohl sich der soziale Wandel fortsetzt und Bestrebungen zur Gleichstellung zu verzeichnen sind, bleiben die sozialpsychologischen Dimensionen von Handlungsfähigkeit/Kompetenz und Verbundenheit/Wärme, die traditionell mit Männern und Frauen assoziiert werden, in den stereotypen Konnotationen der Adjektive weiterhin deutlich erkennbar. Der Einsatz gendersensibler Sprache erfordert eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern Sprache über all ihre Ebenen stereotype Vorstellungen transportiert und damit reproduziert. Dies geht über die Anpassung der verwendeten Pronomen hinaus.

Text

Hintergrund

Sprache fungiert als Medium, über das Sender*innen nicht nur bestimmte Vorstellungen vermitteln, sondern diese auch bei Empfänger*innen konstruieren können. Somit können stereotype Vorstellungen über Geschlechter auch durch die Verwendung von Adjektiven hervorgerufen und reproduziert werden. Ziel der vorliegenden Studie war es daher zu untersuchen, inwiefern Befragte ausgewählte Adjektive mit Frauen oder Männern assoziieren und damit das Weiterbestehen geschlechtsspezifischer Stereotype belegt werden kann.

Material und Methoden

Mittels Korpusanalyse wurden Adjektive in Artikeln einer deutschen digitalen Zeitung identifiziert. Aus der Gesamtheit der identifizierten Adjektive wurden 28 Adjektive durch einen mehrstufigen Selektionsprozess ausgewählt. Im Rahmen einer Online-Umfrage in SoSci Survey wurden Personen eines Convenience Samples befragt.

Die Auswertung basiert auf Angaben von 3.400 Befragten und berücksichtigt vier Messungen: (1) die Häufigkeitsverteilung automatisch aktivierter Stereotype einer Reaktionszeitaufgabe und (2) die entsprechende Reaktionszeit sowie (3) die angenommenen gesellschaftlichen Stereotype zu Frauen bzw. (4) Männern. Die Adjektive wurden auf zwei Listen verteilt, sodass den Befragten bei der Aufgabe zu den automatisch aktivierten Stereotypen zufällig eine der beiden Listen vorgelegt wurde und bei der Aufgabe zu angenommenen gesellschaftlichen Stereotypen die jeweils andere Adjektivliste. Zudem entschied sich per Zufall, ob sich die Fragen zu angenommenen gesellschaftlichen Stereotypen auf Männer oder Frauen bezog.

In einem abschließenden Auswertungsschritt werden alle vier Messungen zusammengeführt, um den Grad der Geschlechterstereotypisierung jedes Adjektivs zu ermitteln. Von einem bestehenden Stereotyp wird nur ausgegangen, wenn die Analyse aller vier Messungen die Schlussfolgerung auf einen Stereotyp erlaubt.

Ergebnisse

Von den 28 getesteten Adjektiven assoziieren die Befragten acht mit Männern und neun mit Frauen. Dementsprechend weisen elf der Adjektive keine Assoziation zu einem der erfragten Geschlechter auf. Die stereotype Besetzung der Adjektive war teilweise deutlich ausgeprägt (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Stärke der geschlechtsstereotypen Besetzung der Adjektive

Diskussion

Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass Adjektive weiterhin stereotyp besetzt sein können. Dabei stellt das angewandte Vorgehen über unterschiedliche Messmethoden ein strenges Verfahren dar, um das Vorhandensein eines Stereotyps zu bewerten. Konnte das Vorhandensein einer stereotypen Besetzung des Adjektivs nicht bestätigt werden, so zeigt die Messung über die angenommene gesellschaftliche Wahrnehmung häufig keine stereotype Besetzung an. Auffällig unter den nicht stereotyp besetzten Adjektiven ist, dass es sich bei diesen tendenziell um solche mit (stark) negativen Konnotationen handelt (z.B. „verantwortungslos“), darunter auch ein paar, die im Alltagssprachgebrauch selten vorkommen (z.B. „antisozial“). Mit Ausnahme von „rücksichtslos“ sind Adjektive, die eine Antonymbildung mittels Ableitung (Derivation) erreichen, nicht stereotyp besetzt (z.B. „unehrlich“).

Trotz sozialen Wandels bleiben die traditionellen Bilder von Frauen und Männern in den stereotypen Konnotationen der Adjektive weiterhin deutlich erkennbar. Hierin spiegeln sich die sozialpsychologischen Dimensionen von Verbundenheit und Wärme und Handlungsfähigkeit und Kompetenz wider. Erstere wird nach wie vor eher mit Frauen in Verbindung gebracht, letztere dagegen mit Männern [1], [2]. Adjektive wie „mitfühlend“ oder „freundlich“, die mit Frauen assoziiert werden, stehen für soziale Kompetenzen, etwa emotionale Intelligenz, und tragen zu einem harmonischen Miteinander bei. Im Gegensatz dazu drücken die Adjektive wie „durchsetzungsfähig“, die mit Männern assoziiert werden, Zielerreichung aus, die mitunter auch zum Nachteil anderer erfolgen kann (z.B. „aggressiv“).

Limitationen der Studie bestehen darin, dass die Adjektive isoliert und nicht im Kontext ihrer Verwendung untersucht wurden. Ebenso wenig wird die Häufigkeit ihrer Verwendung berücksichtigt. Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der binären Geschlechterabfrage, der Verwendung globaler Stereotype – im Gegensatz zur Substereotypisierung z.B. für „Geschäfts“- und „Hausfrauen“ – und dem Vorhandensein eines Convenience Samples mit einer Überrepräsentation universitär gebildeter junger Frauen.

Schlussfolgerungen

Stereotype Vorstellungen über Geschlechter können durch die Verwendung von bestimmten Adjektiven hervorgerufen und reproduziert werden. Diese fortbestehende stereotype Besetzung von Adjektiven verdeutlicht, dass trotz des sozialen Wandels stereotype Assoziationen in kognitiven Prozessen tief verankert sind. Für den Einsatz gendersensibler Sprache bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern Sprache über all ihre Ebenen stereotype Vorstellungen transportiert und damit reproduziert. Dies geht weit über die aktuelle gesellschaftliche Debatte zu gendergerechter Sprache u.a. in Form des Genderns und der Verwendung von Pronomen hinaus.

References

[1] Abele AE, Wojciszke B. Introduction. The Big Two of Agency and Communion as an Overarching Framework in Psychology. In: Abele AE, Wojciszke B, editors. Agency and Communion in Social Psychology. London, New York: Routledge; 2019. p. 1-12.[2] Fiske ST. Warmth and Competence are Parallels to Communion and Agency: Stereotype Content Model. In: Abele AE, Wojciszke B, editors. Agency and Communion in Social Psychology. London, New York: Routledge; 2019. p. 39-51.