41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Noch vor dem ersten Wort: Wie Sexualhormone in der fötalen Phase und die postnatale mütterliche Stimmung die Sprachentwicklung prägen

2Universität Salzburg, Centre for Cognitive Neuroscience, Salzburg, Österreich

3Universität Salzburg, Labor für Schlaf & Bewusstseinskognition, Salzburg, Österreich

4Christian-Doppler-Klinik, Universitätsklinik für Geriatrie, Salzburg, Österreich

5Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie, Berlin, Deutschland

6Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Abteilung Neuropsychologie, Leipzig, Deutschland

7Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Audiologie und Phoniatrie, Berlin, Deutschland

Abstract

Hintergrund: Die frühkindliche Sprachentwicklung wird sowohl durch biologische als auch durch Faktoren der Lernumwelt beeinflusst. Als biologische Faktoren wurden bisher unter anderem die Sexualhormone Testosteron und Estradiol untersucht, da diese die frühe Hirnreifung beeinflussen. Eine aktuelle Studie liefert zusätzlich Evidenz hinsichtlich des Vorläuferhormons Dehydroepiandrosteron (DHEA) als potenziellen biologischen Marker. Die kindliche Lernumwelt wird unter anderem durch die mentale Gesundheit der Mutter geprägt. Die postpartale Depression – selbst in subklinischer Ausprägung – gilt als Risikofaktor für die kindliche Sprachentwicklung, da betroffene Mütter seltener mit ihren Kindern interagieren und weniger kindgerichtete Sprache verwenden. Die vorliegende Studie untersucht fetales DHEA und mütterliche Stimmung nach der Geburt und deren potenzielle Wechselwirkung als biologische und lernumweltbezogene Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung.

Material und Methoden: In einer Längsschnittstudie wurden die fetalen DHEA-Spiegel anhand von Haarproben analysiert, die 2 Wochen nach der Geburt entnommen wurden (n=46, 23 Mädchen). Die mütterliche Stimmung wurde 8 Wochen postpartal mit der Edinburgh Postnatal Depression Scale erfasst, wobei alle Werte subklinisch waren. Die rezeptiven Sprachfähigkeiten der Kinder wurden im Alter von 12 Monaten mit der Bayley Scale of Infant and Toddler Development erhoben.

Ergebnisse: Die multiple lineare Regressionsanalyse ergab einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der rezeptiven Sprachentwicklung und der Interaktion aus kindlichem Geschlecht, fetalem DHEA und mütterlicher Stimmung (R2adj=.20, p=.01). Post-hoc-Analysen zeigten, dass bei Jungen fetales DHEA in Interaktion mit mütterlicher Stimmung die Sprachfähigkeiten vorhersagt (R2adj=.54, p<.001). Der negative Zusammenhang, also höhere Sprachfähigkeiten bei niedrigem fetalen DHEA-Spiegel, war hier umso stärker ausgeprägt, je besser die mütterliche Stimmung war. Bei Mädchen wurden die Sprachfähigkeiten hingegen nur durch die mütterliche Stimmung vorhergesagt, wobei eine bessere Stimmung mit höheren Sprachfähigkeiten einherging (R2adj=.18, p=.03).

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse weisen auf einen geschlechtsspezifischen Einfluss biologischer und lernumweltbezogene Faktoren auf die Entwicklung der Sprache hin, wobei die Sprachentwicklung von Mädchen insbesondere durch die Lernumgebung, bei Jungen hingegen auch durch die fetalen Sexualhormone beeinflusst wird.

Text

Hintergrund

Die frühkindliche Sprachentwicklung wird sowohl durch biologische als auch durch Faktoren der Lernumwelt beeinflusst. Als biologische Faktoren wurden bisher unter anderem die Sexualhormone Testosteron und Estradiol untersucht [1], da diese die frühe Hirnreifung beeinflussen. Eine aktuelle Studie liefert zusätzlich Evidenz hinsichtlich des Vorläuferhormons Dehydroepiandrosteron (DHEA) als potenziellen biologischen Marker [2]. Die kindliche Lernumwelt wird unter anderem durch die mentale Gesundheit der Mutter geprägt: Insbesondere die postpartale Depression – selbst in subklinischer Ausprägung – gilt als Risikofaktor für die kindliche Sprachentwicklung [3], da betroffene Mütter seltener mit ihren Kindern interagieren und weniger kindgerichtete Sprache verwenden. Die vorliegende Studie untersucht fetales DHEA und mütterliche Stimmung nach der Geburt als biologische und lernumweltbezogene Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung.

Material und Methoden

In einer Längsschnittstudie wurden die fetalen DHEA-Spiegel anhand von Haarproben analysiert, die zwei Wochen nach der Geburt entnommen wurden (n=46, 23 Mädchen). Diese nicht-invasive Methode zur Hormonerfassung gibt retrospektiv über die DHEA-Konzentration im dritten Schwangerschaftstrimester Auskunft [4]. Die mütterliche Stimmung wurde acht Wochen postpartal mit der Edinburgh Postnatal Depression Scale [5], einem standardisierten Selbstbeurteilungsfragebogen, erfasst. Die rezeptiven Sprachfähigkeiten der Kinder wurden im Alter von zwölf Monaten mit der Bayley Scale of Infant and Toddler Development [6] erhoben.

Ergebnisse

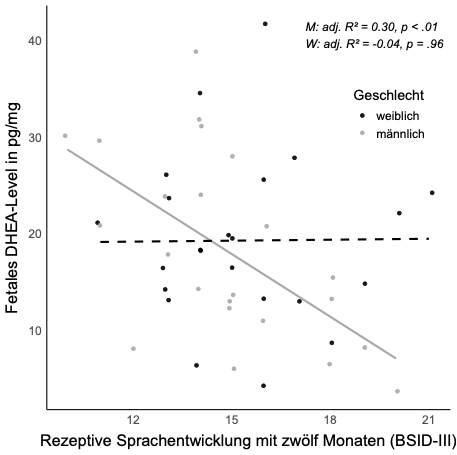

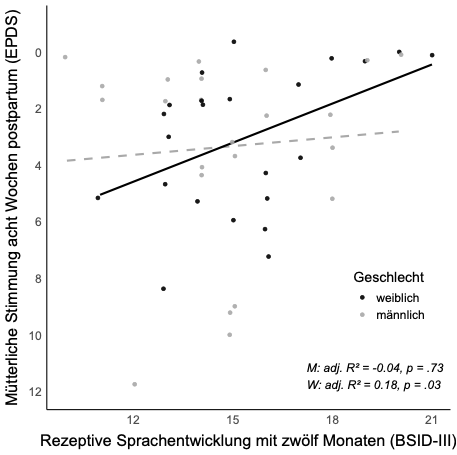

Die EPDS-Werte aller Mütter lagen unter dem Cut-off-Wert von 13 im subklinischen Depressionsbereich. Die multiple lineare Regressionsanalyse, mit fetalem DHEA, der mütterlichen Stimmung postpartum und dem kindliche Geschlecht als Prädiktoren, ergab einen statistisch signifikanten Effekt der mütterlichen Stimmung und des fetalen DHEA-Levels in Interaktion mit dem Geschlecht auf die rezeptive Sprachentwicklung mit zwölf Monaten (R2adj =.23, p<.01). Post-hoc-Analysen getrennt nach Geschlecht zeigten, dass die Sprachentwicklung bei Jungen nur durch fetales DHEA vorhergesagt wurde (R2adj =.30, p<.01), wobei niedrigere fetale DHEA-Level mit höheren späteren Sprachfähigkeiten einhergingen (s. Abbildung 1 [Abb. 1]). Bei Mädchen hingegen wurden die Sprachfähigkeiten durch die mütterliche Stimmung vorhergesagt, wobei eine bessere Stimmung mit höheren späteren Sprachfähigkeiten assoziiert war (R2adj =.18, p=.03, s. Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 1: Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem fetalen DHEA-Spiegel und der späteren rezeptiven Sprachentwicklung besteht nur für die Jungen, nicht für die Mädchen.

Abbildung 2: Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der mütterlichen Stimmung postpartum und der späteren rezeptiven Sprachentwicklung besteht nur für die Mädchen, nicht für die Jungen.

Schlussfolgerung

Die vorläufigen Ergebnisse weisen auf einen geschlechtsspezifischen Einfluss biologischer und lernumweltbezogene Faktoren auf die Entwicklung der Sprache hin, wobei in unserer Studie die Sprachentwicklung von Mädchen durch die Lernumgebung, bei Jungen hingegen durch die fetalen Sexualhormone beeinflusst wird.

Anmerkung

Gesa Schaadt und Claudia Männel haben gleichwertig beigetragen.

References

[1] Schaadt G, Hesse V, Friederici AD. Sex hormones in early infancy seem to predict aspects of later language development. Brain Lang. 2015;141:70-6. DOI: 10.1016/j.bandl.2014.11.015[2] Reimann-Ayiköz M, Preiß J, Reisenberger E, Florea C, Angerer M, Schabus M, Roehm D, Schaadt G, Männel C. Fetal Dehydroepiandrosterone from Hair Samples at Birth Predicts Language Development [Preprint]. BioRxiv. 2025. DOI: 10.1101/2025.06.24.661252

[3] Nix L, Nixon E, Quigley J, O’Keane V. Perinatal depression and children’s developmental outcomes at 2 years postpartum. Early Hum Dev. 2021;156:105346. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2021.105346

[4] Gao W, Stalder T, Foley P, Rauh M, Deng H, Kirschbaum C. Quantitative analysis of steroid hormones in human hair using a column-switching LC–APCI–MS/MS assay. Journal of Chromatography B. 2013;928:1-8. DOI: 10.1016/j.jchromb.2013.03.008

[5] Herz E, Thoma M, Umek W, Gruber K, Linzmayer L, Walcher W, Philipp T, Putz M. Nicht-psychotische postpartale Depression. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1997;57:282-8. DOI: 10.1055/s-2007-1023083

[6] Reuner G, Rosenkranz J. Bayley Scales of Infant Development. Third Edition – Deutsche Version. Frankfurt/M.: Pearson Assessment; 2014.