Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Anatomische Definition und morphologische Analyse des iliakalen Isthmus im nativen Becken zur optimierten Schraubenpositionierung bei azetabulären Pfannensystemen

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Im Rahmen der endoprothetischen Versorgung, insbesondere bei azetabulären Defekten, wird der iliakale Isthmus als anatomisch verlässliche Struktur beschrieben, die als stabile Verankerungsmöglichkeit zur Schraubenfixation von Pfannensystemen dient. Trotz klinischer Bedeutung existiert keine detaillierte morphologische Beschreibung. Diese Studie definiert die Morphologie des Isthmus, um eine anatomische Grundlage für dessen chirurgische Nutzung zu schaffen.

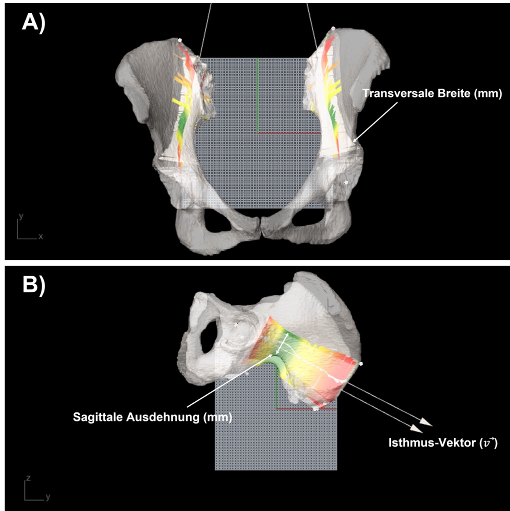

Material und Methoden: Hochauflösende CT-Bildgebung von 51 Becken (28 männliche Becken (MB), 23 weibliche Becken (WB)) wurde mit Materialise Mimics® schwellenwertbasiert segmentiert. Die segmentierten Daten wurden in 3D-Mesh-Dateien umgewandelt und in Rhinoceros 3D 8 importiert.Der iliakale Isthmus wurde durch folgende anatomische Landmarken definiert: Spina iliaca posterior superior, höchster Punkt der Crista iliaca, Mitte des Iliosakralgelenks (ISG) und das azetabuläre Rotationszentrum (ARZ). Ein von uns entwickelter Grasshopper-Algorithmus teilautomatisierte die morphometrische Analyse. Der Isthmus-Verlauf wurde durch das arithmetische Mittel der ersten drei Punkte bestimmt, das ARZ diente als Ursprung. Ein zylindrischer Hohlraum entlang einer Bézier-Kurve wurde modelliert und subtrahiert. Anschließend wurden Vektorkoordinaten, Isthmuslänge, Volumen, minimale/maximale Breiten (Transversal-/Sagittalebene) sowie der Umfang in 0,5-mm-Intervallen mit GraphPad analysiert.

Ergebnisse: Die Analyse zeigte, dass der Isthmus mit maximaler transversaler Breite (47,02 ± 4,51 mm MB / 45,42 ± 10,18 mm WB) und maximalem Umfang (171,05 ± 15,53 mm MB / 168,30 ± 25,33 mm WB) in der azetabulären Region beginnt. Bei der Passage der Incisura ischiadica major bleibt die Breite weitgehend konstant, während die sagittale Ausdehnung und der Umfang abnehmen. Richtung ISG und Crista iliaca verjüngt sich der Isthmus, während die sagittale Ausdehnung ihr Maximum (58,61 ± 3,29 mm MB / 62,30 ± 8,83 mm WB) erreicht.MB zeigten eine signifikant größere Isthmuslänge (t-Test, p = .011; 126,04 ± 7,44 mm) und Volumen (p < .001; 130,01 ± 18,33 cm³) als WB (120,98 ± 6,73 mm; 113,36 ± 14,18 cm³). Die Körpergröße zeigte einen signifikanten Einfluss (Regression, r = 0.572–0.760, p < .001): Pro 11,7 cm Körpergröße verlängerte sich der Isthmus um 4,47–5,17 mm, das Volumen nahm um 14,4–14,8 cm³ zu. Seitenspezifische Unterschiede waren minimal. Basierend auf den Isthmus-Vektoren wurde eine knöcherne „Safe Zone“ definiert (medial 10°–12°, dorsal 25°–29°, kranial 61°–63°).

Diskussion und Schlussfolgerung: Der Iliakale Isthmus zeigt geschlechtsspezifische und größenabhängige Variationen, während seitenspezifische Unterschiede minimal bleiben. Die definierte „Safe Zone“ kann zur Optimierung der Verankerung langer Zugschrauben klinisch relevant sein.

Abbildung 1 [Fig. 1]

Abbildung 1: 3D-Visualisierung des iliakalen Isthmus in Rhinoceros 3D 8 mit gemessenen morphometrischen Parametern. (A) Ansicht von oben; (B) Ansicht von rechts.