Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

In modularen Revisionsendoprothesen für das Kniegelenk lockern sich die Koppelungselemente – eine Explantatanalyse

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Modulare und vollgekoppelte Revisionsendoprothesen für das Kniegelenk werden bei großen knöchernen bzw. Weichteildefekten zum Erhalt der Extremität eingesetzt. Das modulare Tumor- und Revisionssystem MUTARS® wird dabei häufig bei Patienten mit Knochentumoren im Bereich des distalen Femurs oder der proximalen Tibia eingesetzt. Trotz guter klinischer Ergebnisse treten hier regelmäßig Komplikationen in Verbindung mit dem Koppelungselement auf. Die kumulative Revisionsinzidenz aufgrund von Instabilität durch Koppelungsabrieb oder -bruch wird für die Metall-Metall-Koppelung auf 10% nach 10 Jahren beziffert (Evenhuis et al., 2025), obwohl bereits mehrmalige Design- und Materialänderungen vorgenommen wurden. Eine genaue Kenntnis der zur Schädigung des Koppelungselementes führenden Mechanismen könnte in einer gezielten Optimierung des Elementes und zu einer Verbesserung der endoprothetischen Versorgung von Tumorpatienten führen.

Material und Methoden: Es wurden 37 explantierte MUTARS®-Prothesen mit einer Metall-Metall-Koppelung aus einem Explantatregister einer Universitätsklinik untersucht. Die Prothesen wurden von 1998–2021 implantiert und zwischen 2019 und 2023 explantiert. Der Median der Standzeit betrug 3,5 Jahre (Range 0–23 Jahre). Alle Koppelungen wurden visuell auf Schädigungen untersucht. Weiterhin wurde das Volumen des Metallabriebs an der Kontaktfläche zur femoralen Komponente mittels einer Koordinatenmessmaschine bestimmt. Die Stabilität der Koppelung in der femoralen Komponente wurde über das Ausdrehmoment quantifiziert. Korrelationen zwischen den Parametern wurden mit dem Korrelationskoeffizient nach Spearman untersucht (statistische Signifikanz bei p < 0.05).

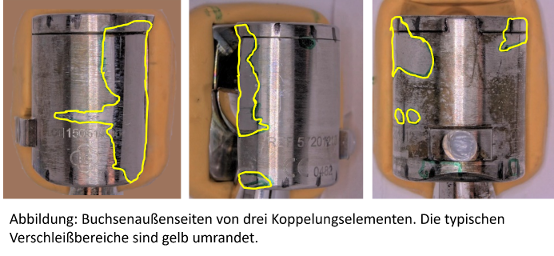

Ergebnisse: Die visuelle Analyse der Koppelungen ergab bei einem Großteil der untersuchten Koppelungselementen deutliche Spuren von Verschleiß an den Außenseiten der zylindrischen Buchsen (s. Abbildung 1 [Abb. 1]). Drei der 37 Koppelungen waren in mehrere Teile gebrochen, weshalb sie von weitergehenden Untersuchungen ausgeschlossen wurden. Das mittlere Verschleißvolumen an den Buchsenaußenseiten betrug 4.2 ± 3.1 mm³. Die mittlere Ausdrehmoment der Koppelungen aus der femoralen Komponente betrug 4.6 Nm ± 1.4 Nm. Es bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen Ausdrehmoment und Verschleißvolumen (ρ=-0.40), Ausdrehmoment und Standzeit (ρ=-0.77) sowie Verschleißvolumen und Standzeit (ρ=0.35).

Diskussion und Schlussfolgerung: An den Außenflächen der Buchsen, die in der femoralen Komponente verankert sind und also keiner artikulativen Beanspruchung ausgesetzt sind, wird relevanter Metallabrieb erzeugt. Die Koppelungen lockern sich außerdem mit zunehmender Standzeit bzw. dem Verschleiß, was möglicherweise die mechanische Schädigung der Elemente begünstigt. Eine Optimierung der Koppelung im Sinne einer Verhinderung der Relativbewegung zwischen Koppelung und femoraler Komponente könnte einer solchen Schädigung vorbeugen und dürfte zur Verminderung von metallischem Abrieb an der Prothese führen.