41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Systemische Versorgungslücken in der Ohr- und Hörgesundheit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

2Kompetenzzentrum für Klinische Studien Bremen, Universität Bremen, Bremen, Deutschland

3Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

4Essener Forschungsinstitut für Medizinmanagement (EsFoMed) GmbH, Essen, Deutschland

5Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Köln, Köln, Deutschland

6Lehrstuhl für Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

7Institut für Sonderpädagogik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

8Praxis für HNO-Heilkunde, Pädaudiologie und Phoniatrie, Düsseldorf-Meerbusch, Deutschland

9Abteiltung für Phoniatrie und Pädaudiologie der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Helios HSK, Wiesbaden, Deutschland

10Klinik für Hals‑, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie der Ruhr-Universität Bochum, Johannes Wesling Klinikum Minden, Minden, Deutschland

Abstract

Hintergrund: Hörstörungen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (iB) sind häufig nicht oder unterversorgt. Im vom Gemeinsamen Bundesauschuss geförderten Projekt „HörGeist“ (Förderkennzeichen 01NVF18038) durchliefen 1053 Personen (Alter 1–90 Jahre) ein in Jahresfrist wiederholtes Hörscreening und -interventionsprogramm in ihrem Lebensumfeld. Ziel war eine Senkung des Anteils nicht oder unterversorgter Hörstörungen.

Material und Methoden: Die Versorgungsqualität zuvor bekannter Hörstörungen wurde erhoben. Für neu diagnostizierte Hörstörungen wurden Intervention durchgeführt oder eingeleitet. Hürden im Versorgungspfad wurden identifiziert.

Ergebnisse: Bei etwa 1/7 der Teilnehmenden waren Hörstörungen vorbekannt, weniger als 10% hatten zuvor Hörgeräte erhalten, nur knapp jede zwanzigste Person nutzten sie, mit meist unzureichender Tragedauer. Die bei fast einem Drittel der Teilnehmenden empfohlenen diagnostischen Maßnahmen wurden nur bei etwa einem Drittel der Betreffenden umgesetzt, von ebenfalls einem Drittel empfohlenen Therapien wurden bei Hörgeräteverordnungen sogar nur etwa ein Viertel und bei sonstigen Therapieempfehlungen (Medikamente, Zerumenentfernung, Ohr-Operationen) gerade einmal etwa die Hälfte umgesetzt bzw. in Anspruch genommen. Damit nahm der Anteil an un- oder unterversorgten Hörstörungen nur numerisch, aber nicht signifikant im Rahmen des Projektzeitraumes ab. Hauptbarrieren war eine Ablehnung durch Betreuende und Betroffenen in jeweils etwa einem Drittel der Fälle, was insbesondere mit geringer Kenntnislage zur Versorgbarkeit von Hörstörungen bei iB und den Folgen ihrer Nichtversorgung zusammenhing.

Schlussfolgerungen: Zwar identifizierte das Hörscreeningprogramm Hörstörungen effektiv bei Menschen mit iB; eine eklatante Versorgungslücke erfordert jedoch bei nationaler Implementierung eine breite Öffentlichkeitsaufklärung sowie Schulungs-und Rehabilitationsmaßnahmen unter Einbezug der Betreuungspersonen. Dies könnte die kommunikative Teilhabe von Menschen mit iB nachhaltig verbessern und setzt die UN-Behindertenrechtskonvention um.

Text

Hintergrund

Hörstörungen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (iB) sind häufig und überwiegend unter- oder nicht versorgt. Im vom Gemeinsamen Bundesauschuss geförderten Projekt „HörGeist“ (Förderkennzeichen 01NVF18038) durchliefen Personen mit iB ein in Jahresfrist wiederholtes Hörscreening- und -interventionsprogramm in ihrem Lebensumfeld, d.h. in Wohneinrichtungen, Werkstätten, Kindergärten und Schulen [1]. Ziel war eine Senkung des Anteils nicht oder unterversorgter Hörstörungen. Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen und erlaubt eine klare Einschätzung der Versorgungssituation vorliegender Hörstörungen der Teilnehmenden vor Durchlaufen des Programms, was die Standardversorgung wiederspiegelt, und danach.

Material und Methoden

Bei 1.053 Personen mit iB (Alter 1–90 Jahre) wurden Hörscreenings in ihrer Lebensumgebung durchgeführt. Auf ein nicht bestandenes Screening folgten eine audiometrische Diagnostik und im Falle einer Hörstörung die Einleitung und Überwachung einer Therapie. Ein Jahr später durchliefen 972 Personen (n=81 Drop-outs, entsprechend 7,7%) das Programm nochmals, um langfristige Ergebnisse bewerten zu können. Initial wurde die Versorgungsqualität zuvor bekannter Hörstörungen erhoben. Für neu diagnostizierte Hörstörungen wurden Interventionen durchgeführt oder eingeleitet und Hürden im Versorgungspfad wurden identifiziert. Zudem wurden 141 Kontrollpersonen von ihrer Krankenkasse eingeladen, das gleiche Programm in einer phoniatrisch-pädaudiologischen Klinik zu absolvieren.

Ergebnisse

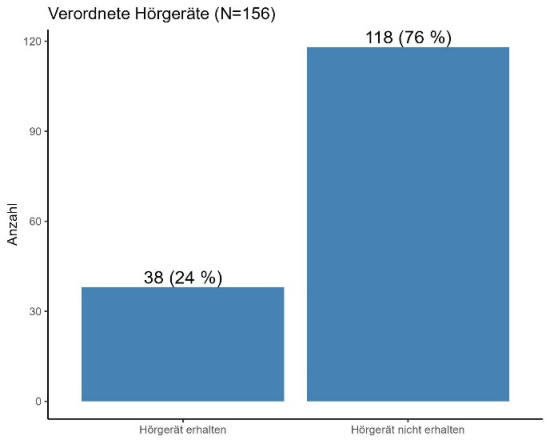

Bei etwa einem Siebentel der am Hörscreening-Programm in ihrer Lebensumgebung Teilnehmenden waren Hörstörungen vorbekannt. Von diesen hatte etwas mehr als die Hälfte der Personen Hörgeräte erhalten, aber nur die Hälfte dieser Personen nutzte sie, mit meist unzureichender Tragedauer. Die Hörscreenings in der Lebensumgebung von Menschen mit gB waren in den meisten Fällen durch Hörgeräteakustiker*innen durchführbar. Erforderliche diagnostische Maßnahmen konnten bei mehr als zwei Dritteln der Betroffenen mit aussagekräftigen Ergebnis vor Ort durchgeführt werden. Die bei dem übrigen Drittel der Personen mit Verdacht auf eine Hörstörung empfohlenen, in „externen“ klinischen Einrichtungen durchzuführenden diagnostischen Maßnahmen wurden nur bei etwa einem Drittel der Betreffenden umgesetzt. Im Programm erstellte Hörgeräteverordnungen wurden nur bei einem Viertel der Betroffenen eingelöst (Abbildung 1 [Abb. 1]). Sonstige Therapieempfehlungen wie Vorstellungen zu Zerumenentfernung oder Ohr-Operationen sowie Medikamentenverschreibungen wurden gerade einmal in etwa der Hälfte der Fälle in Anspruch genommen. Damit nahm im Projektzeitraum der Anteil an un- oder unterversorgten Hörstörungen zwar numerisch, aber nicht signifikant ab. Hauptbarrieren war eine Ablehnung durch Betreuende und Betroffenen in jeweils etwa einem Drittel der Fälle, was insbesondere mit einer geringen Kenntnislage zur Versorgbarkeit von Hörstörungen bei iB und den Folgen ihrer Nichtversorgung zusammenhing.

Abbildung 1: Anteil der zum zweiten Screening-Zeitpunkt eingelösten Hörgeräteneuverordnungen, die zum ersten Screening-Zeitpunkt ein Jahr zuvor ausgestellt worden waren

Die Versorgungssituation der 141 Menschen mit iB, die zu einem Hörscreening-, diagnostik und -interventionsprogramm in phoniatrisch-pädaudiologische Einrichtungen eingeladen worden waren, konnte nicht beurteilt werden, da nur 12 Personen in einer klinischen Einrichtung vorstellig wurden und keine Einwilligung zur Studienteilnahme abgaben.

Diskussion

Aufsuchende Hörscreenings, Diagnostiken und Interventionen einschließlich Hörgeräteanpassungen sowie regelmäßige Therapiemonitorings bei Menschen mit iB erscheinen sinnvoll, machbar und valide. Allerdings stellen der Zugang zu diesen Personen in ihren Einrichtungen und die von ihren Betreuungspersonen vermittelte Umsetzung von Interventionen Hindernisse dar, die überwunden werden müssen.

Fazit

Zwar identifizierte und diagnostizierte das aufsuchende Hörscreening-, Diagnostik-, Therapie- und Monitoring-Programm Hörstörungen effektiv bei Menschen mit iB, es zeigte sich jedoch auch danach eine bereits zuvor bestehende eklatante Versorgungslücke für die Therapie und Rehabilitation der aufgefundenen Hörstörungen. Entscheidend für eine nationale Implementierung des hoch sinnvoll erscheinenden Programms ist es daher, Betroffene und Betreuungspersonen zur Bedeutung von Hörstörungen und zum Nutzen von Hörtestungen und -interventionen bei Menschen mit iB zu schulen. Die Betroffenen benötigen eine Hörrehabilitation und ein Hör- und Kommunikationstraining unter Einbezug der Betreuungspersonen.

Weiterhin ist eine breite Aufklärung medizinischen Fachpersonals und der Öffentlichkeit zu diesem Thema notwendig. Dies könnte die kommunikative Teilhabe von Menschen mit iB nachhaltig verbessern und setzt die UN-Behindertenrechtskonvention um.

References

[1] Schwarze K, Mathmann P, Schäfer K, Brannath W, Höhne PH, Altin S, Prein L, Naghipour A, Zielonkowski SM, Wasmuth S, Kanaan O, Am Zehnhoff-Dinnesen A, Schwalen AS, Schotenröhr A, Scharpenberg M, Schlierenkamp S, Stuhrmann N, Lang-Roth R, Demir M, Diekmann S, Neumann A, Gietmann C, Neumann K. Effectiveness and costs of a low-threshold hearing screening programme (HörGeist) for individuals with intellectual disabilities: protocol for a screening study. BMJ Open. 2023 May 18;13(5):e070259. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-070259[2] Neumann K, Gietmann C, Wasmuth S, Brannath W, Jankovic V, Scharpenberg M, Prein L, Mathmann P. Ein Hörscreening- und Interventionsprogramm für Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Lebensumfeld zur Einführung in Deutschland. In: 40. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP). Berlin, 12.09.-15.09.2024. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2024. DOCV39. DOI: 10.3205/24dgpp50