German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Die präoperative pathologische spinopelvine Funktion führt nicht zu inferiorem Patient-reported Outcome in der primären Hüftendoprothetik – Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie mit 2-Jahres Follow-up

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Eine pathologische spinopelvine Funktion kann zur Instabilität einer Hüftgelenkstotalendoprothese (H-TEP) beitragen. Bislang ist jedoch nicht bekannt, ob die präoperative spinopelvine Funktion Einfluss auf die von den Patienten-berichteten Ergebnisse (PROs) hat. Wir stellten die Hypothese auf, dass eine präoperative pathologische spinopelvine Funktion mit schlechteren postoperativen PROs am 2-Jahres Follow-up (2J-FU) nach H-TEP einhergeht.

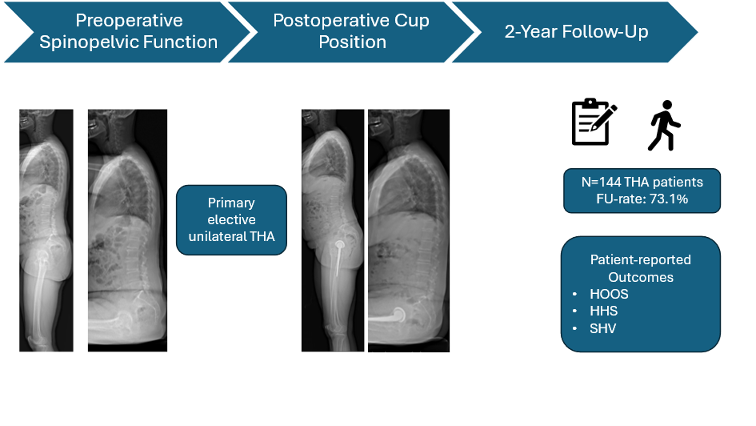

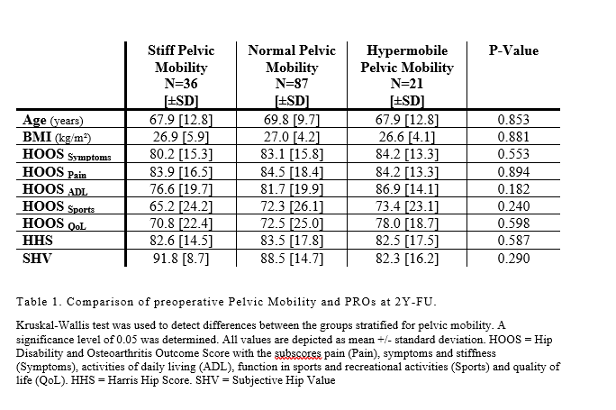

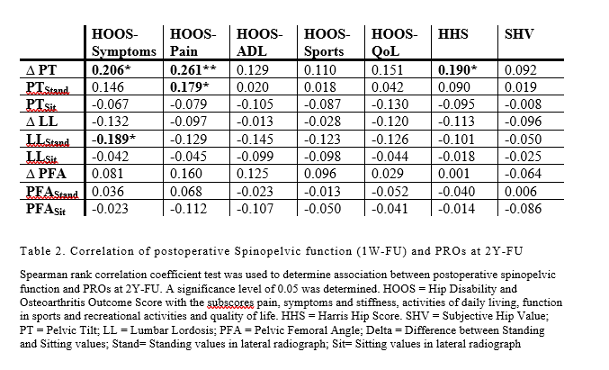

Material und Methoden: Es wurde eine Follow-up-Studie einer bereits bestehenden prospektiven Patientenkohorte zwei Jahre nach primärem Hüftgelenkersatz durchgeführt. Als PRO-Instrumente wurden der Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), der Harris Hip Score (HHS) und der Subjective Hip Value (SHV) am 2J-FU erhoben. Die pelvine Mobilität (∆Pelvic tilt (PT=PTstehend-PTsitzend) wurde als Kernparameter der spinopelvinen Funktion definiert. Die pelvine Mobilität wurde als steif (∆PT <10°), normal (∆PT ≥10°-30°) und hypermobil (∆PT >30°) festgelegt. Weitere Parameter der spinopelvinen Funktion (Lumbale Lordose und Hüftbeweglichkeit (Pelvic Femoral Angle (PFA)) wurden im Stehen und Sitzen untersucht. Die Anteversion und Inklination der Pfanne wurden postoperativ bestimmt. Die PROs am 2J-FU wurden zwischen den nach pelviner Mobilität stratifizierten Gruppen mittels des Kruskal-Wallis-Test verglichen. Lineare Regressionsanalysen wurden verwendet um die Beziehung zwischen der spinopelvinen Funktion, der Pfannenposition und den PROs am 2J-FU zu untersuchen.

Ergebnisse: Es konnten 144 Patienten (Follow-up-Rate 73,1% (144/197); N=79 Frauen; Mittelwert 68,9 Jahre; mittlerer BMI 26,9 kg/m2) der prospektiven Kohortenstudie am 2J-FU eingeschlossen werden (Mittelwert 29,1 Monate; Spannweite 22,1–37,9 Monate). Am 2J-FU konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den nach pelviner Mobilität stratifizierten Gruppen in Bezug auf die HOOS-Subdomänen (Schmerz, Aktivität des täglichen Lebens, Symptome, Sport und Lebensqualität), HHS und SHV festgestellt werden. Es konnten signifikante Korrelationen zwischen der pelvinen Mobilität, der lumbalen Lordose und der funktionellen Pfannenposition zu postoperativem HOOS (Schmerz, Aktivität des täglichen Lebens, Symptome) und HHS nachgewiesen werden. In dieser Kohorte zeigte sich keine Dislokation bis zum 2J-FU.

Diskussion und Schlussfolgerung: Diese prospektive Kohortenstudie konnte zeigen, dass eine pathologische präoperative pelvine Mobilität keinen Einfluss auf PROs am 2J-FU hat. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass primäre HTEP-Patienten ohne Risikofaktoren (z.B. Wirbelsäulenversteifung, neurologische Erkrankungen: Ausschlusskriterien in unserer Kohorte) unabhängig von ihrer präoperativen pelvinen Mobilität kein inferiores Outcome zu erwarten haben. Dennoch ist basierend auf unseren Ergebnissen davon auszugehen, dass die spinopelvine Funktion und die Position der funktionellen azetabulären Komponenten mit den PROs in Verbindung stehen und die zugrunde liegenden Mechanismen in weiterführenden Studien untersucht werden sollten.

Abbildung 1 [Fig. 1]

Tabelle 1 [Tab. 1]

Tabelle 2 [Tab. 2]