German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Der Einfluss der spinopelvinen Parameter für die Belastung des Beckenrings – ein möglicher Risikofaktor für Insuffizienzfrakturen?

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Die Behandlung von Insuffizienzfrakturen des Beckenrings (fragility fractures of the pelvis, FFP) hat im klinischen Alltag eine hohe Relevanz. Bisheriger Standard der Diagnostik sind die klinische Untersuchung und Schnittbildgebung. Die Wiederherstellung der Mobilität und die Schmerzreduktion sind Therapieziele. In Abhängigkeit des Frakturtyps erfolgt die konservative oder operative Therapie. Die Indikation und die Überlegenheit einer Therapieform wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Die spinopelvinen Parameter (Pelvic incidence [PI], Pelvic tilt, Sacral slope, Lumbar lordosis) beeinflussen eine Vielzahl von Pathologien und das postoperative wirbelsäulenchirurgische Outcome im lumbosakralen Bereich. Klinische Daten zeigen, dass der PI bei Patient*innen mit FFP erhöht ist [4]. Die vorliegende Studie untersucht den möglichen biomechanischen Einfluss der spinopelvinen Parameter auf die Belastung des Beckenrings.

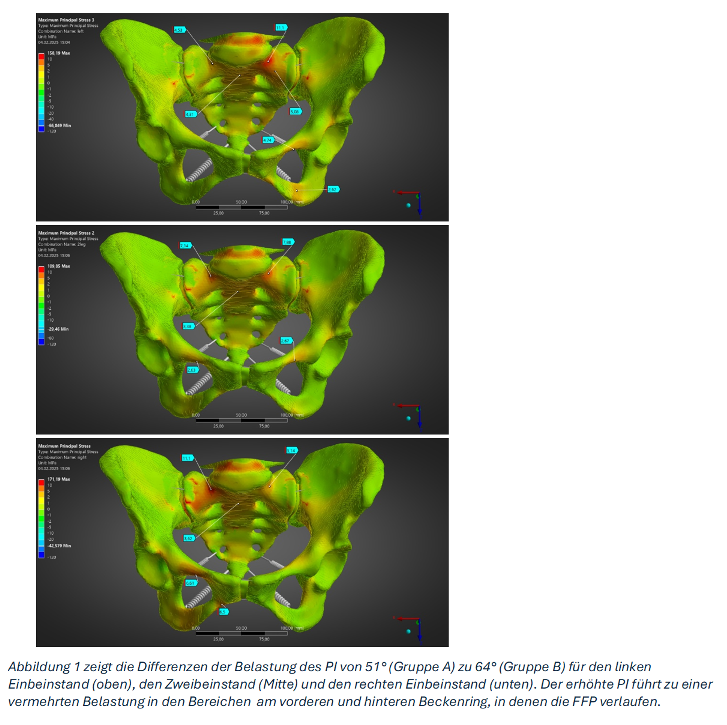

Material und Methoden: Anhand eines CT-Datensatzes aus dem Visible Human Project [1] erfolgte die Darstellung eines Beckens mit reduzierter Knochenqualität. Die Erstellung des Finite Elemente (FE) Modells entspricht einer bereits veröffentlichten Methodik [3, 5]. Nach Konvergenzanalyse wurde den FE-Elementen entsprechend des CT-Datensatzes die Anisotropie des Knochens abgebildet [2, 10]. Es erfolgte die Krafteinleitung und die Darstellung der Normalspannung unter Belastung. In der Simulationsgruppe A erfolgte die Krafteinleitung mittels PI von 51° und in der Gruppe B mittels 64° [4, 7]. Der PI in Gruppe A entspricht dem Wert von asymptomatischen Patient*innen > 60 Jahren und der PI in Gruppe B dem Wert von Patient*innen > 60 Jahren mit FFP. Verglichen wurde jeweils die biomechanische Belastung im linken und rechten Einbeinstand sowie im Zweibeinstand. Die Differenz der Belastung wurde mittels heat map (Differenz beider Gruppen) dargestellt (Abbildung 1 [Fig. 1]).

Ergebnisse: Der erhöhte PI von 64° führt im Vergleich zu dem PI von 51° zu einer substantiell erhöhten Belastung sowohl am hinteren als auch am vorderen Beckenring (Abbildung 1 [Fig. 1]). Dies trifft sowohl für den linken als auch rechten Einbeinstand sowie den Zweibeinstand zu. Interessanterweise ist die Belastung am Beckenring anatomisch dort besonders hoch, wo FFP verlaufen (Abbildung 1 [Fig. 1]) [6, 9].

Diskussion und Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass ein erhöhter PI zu einer vermehrten Belastung des Beckenrings dort führt, wo das Auftreten von FFP klinisch beobachtet wird. Ein erhöhter PI scheint einen Risikofaktor für das Entstehen dieser Frakturentität darzustellen. Dies deckt sich mit Studienergebnissen aus der Literatur - ein erhöhter PI führt zu einer vermehrten Belastung im lumbosakralen Übergang und korreliert mit dem Schweregrad der Spondylolisthese [8]. Die Bedeutung der spinopelvinen Parameter für die Diagnostik und Therapie bei FFP sind Gegenstand weiterer Studien." /><figcaption>Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass ein erhöhter PI zu einer vermehrten Belastung des Beckenrings dort führt, wo das Auftreten von FFP klinisch beobachtet wird. Ein erhöhter PI scheint einen Risikofaktor für das Entstehen dieser Frakturentität darzustellen. Dies deckt sich mit Studienergebnissen aus der Literatur - ein erhöhter PI führt zu einer vermehrten Belastung im lumbosakralen Übergang und korreliert mit dem Schweregrad der Spondylolisthese [8]. Die Bedeutung der spinopelvinen Parameter für die Diagnostik und Therapie bei FFP sind Gegenstand weiterer Studien.