70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V.

70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V.

Abstraktionsebenen des Endpunkts: Erläuterung und Nutzung

Text

Einleitung: In Beschreibungen klinischer Studien werden nach Erfahrung dieses Ethikkommissionsmitglieds zu oft Zweck und Ziel, Variable, Endpunkt und Parameter verwechselt. Darunter leidet das Zusammenwirken im interdisziplinären Team. Regularien für Studienprotokolle fragen diese Begriffe in einer logischen Reihenfolge ab. Um klarere Studiendokumente zu verfassen, sollte man die passenden Oberbegriffe und deren Oberbegriffe verwenden, deren Beziehungen hier erläutert werden.

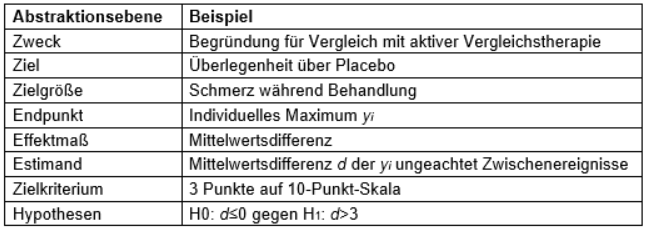

Methoden: Oft verwechselte Fachbegriffe: Zweck, Ziel, Zielgröße, Endpunkt, Effektmaß, Estimand, Zielkriterium und Hypothese werden unter Verwendung von Literatur und von Beispielen in eine Sortierung anhand der Abstraktionsebenen gebracht und erläutert. Anschließend wird aufgezeigt, wie diese Reihung in verschiedenen Studiendokumenten für Gliederung und für Klarheit beim Leser sorgen.

Ergebnisse: Ein Text, der vom Allgemeinsten zur speziellen Zahl die Forschungsfrage einordnet und operationalisiert, findet sich in Studienplänen, Patienteninformation und Abschlussberichten. Ein Beispiel [mit Abstraktionsebenen]: "[Zweck] Um in das nächste Stadium der klinischen Entwicklung eintreten zu dürfen, verfolgen wir mit der vorliegenden Studie das Ziel, [Ziel] die Überlegenheit der neuen Behandlung über die Behandlung nach Leitlinie nachzuweisen. Das geschieht primär anhand der [Zielgröße] Schmerzen während der Behandlung, die engmaschig erhoben werden. Von den [Endpunkt] Schmerzmaxima bilden wir dann Mittelwerte, um deren [Effektmaß] Differenz zu berichten." Das würde in die Mustertexte des AK-EK zur Patienteninformation [1] passen. Die Gute Klinische Praxis (ICH M11 [2], ISO 14155 [3] nach CTR [4], MDR [5], sonst CONSORT- und SPIRIT-Statements [6]) sieht vor, dass Studienprotokolle und Abschlussberichte so gegliedert werden. Auch gegliederte Abstracts und Artikel in Fachzeitschriften sollten so anfangen.

Tabelle 1 [Tab. 1]

In das Schema der Abstraktionsebenen lassen sich auch die Begriffegruppen: Zusammenhang, Abhängigkeit, Regression, Steigung, sowie: Bewertung, Nachweis, Effekt, Befund einsortieren.

Schlussfolgerung: Die betrachteten Begriffe werden selten und noch seltener in handhabbarer Weise definiert. Die Erläuterungen sind also die Meinung des Autors. Es wird im Detail weiterhin Ermessensfragen bei der Abgrenzung geben, z.B. zwischen Zielgröße und Endpunkt. Diese lassen sich unter anderem dadurch verringern, dass Phasen und Stadien der klinischen Entwicklung nicht nummeriert werden, sondern nach ihren Zielen benannt werden: Humanpharmakologie, Machbarkeitsstudie, Nachweise des Wirkmechanismus und der Intensitäts-Wirkungs-Beziehung, jeweils vielleicht erstmalig in neuer Indikation. Werden die Abstraktionsebenen nicht gut getroffen, handelt ein Satz von einer Teilmenge oder einer Obermenge des Gemeinten. Weitere Unklarheiten entstehen, wenn ein vermeintliches Synonym zwar eine Schnittmenge mit dem Gemeinten hat, aber auch davon abweichen kann. Ein Beispiel wäre: „Phase-2-Studie“ statt „einarmige Studie“. Die Angabe der Phase verrät deren Design nicht, betont aber ihren Zweck: Bestätigungsstudien durchführen zu können. Des Mediziners Parameter ist des Statistikers Variable. In Studienplan und -bericht ist „Variable“ treffender. Man könnte in der tabellarischen Zusammenfassung des Studienprotokolls z.B. als Ziel „Überlegenheit über Placebo“ schreiben statt „Eine leitlinienrelevante überlegene Schmerzfreiheit nach vierwöchiger Behandlung soll durch den Vergleich mit Placebo belegt werden“. Wenn man sich stets auf die einschlägigen Stichpunkte beschränkt, anstatt in ganzen Sätzen die Abstraktionsebenen darüber und darunter zu wiederholen, dann passt so eine „Synopse“ („gemeinsame Ansicht“), tatsächlich auf eine Seite, ist also gleichzeitig zu sehen.

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Die Autoren geben an, dass kein Ethikvotum erforderlich ist.

References

[1] akek.de [Internet]. Arbeitskreis der Medizinischen Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. [cited 2025 Apr 24]. Available from: https://www.akek.de/[2] ICH M11 guideline, clinical study protocol template and technical specifications - Scientific guideline, European Medicines Agency, Committee for Human Medicinal Products, EMA/CHMP/ICH/778799/2022 (26. Oktober 2022). [cited 2025 Apr 24]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/ich-m11-guideline-clinical-study-protocol-template-technical-specifications-scientific-guideline

[3] Klinische Prüfung von Medizinprodukten an Menschen – Gute klinische Praxis (DIN EN ISO 14155:2021-5). Berlin: Beuth-Verlag GmbH; 2021.

[4] VERORDNUNG (EU) Nr. 536/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG.

[5] VERORDNUNG (EU) Nr. 536/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG.

[6] consort-spirit.org [Internet]. CONSsolidated Standards Of Reporting Trials and Standard Protocol Items: Recommendation for Interventional Trials. [cited 24 June 2025]. Available from: https://www.consort-spirit.org