German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Ossäre Metastasen und Läsionen am Humerus – operative Versorgung mittels intramedullärer Marknagelung versus Verbundplattenosteosynthese

2UniversitätsCentrum für Orthopädie, Unfall- und Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Dresden, Deutschland

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Durch verbesserte Systemtherapien steigt die Lebenserwartung von Patient*innen (Pat.) in metastasierten Tumorstadien. Ossäre Tumormanifestationen gehen mit Schmerzen und Verlust von Mobilität und Selbstständigkeit einher. Ziel der Arbeit war die retrospektive Analyse lokaler Versorgungen metastatischer Destruktionen und pathologischer Frakturen (pFx) am Humerus, deren Einfluss auf das krankheitsspezifische Überleben (KSÜL) sowie peri- und postinterventionelle Komplikationen (Kompl.).

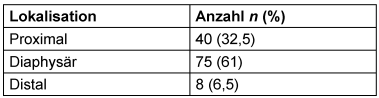

Material und Methoden: Retrospektiv wurden 108 Pat. (n=123) untersucht, welche von 2009–2024 eine lokale Therapie bei Knochenmetastasen am Humerus in palliativer Intention erhielten (Tabelle 1 [Tab. 1]). In 3 Gruppen (Gr.), bestehend aus alleinig operativer Therapie (OP, n=22), Operation mit konsolidierender Bestrahlung (OP/RTx, n=81) sowie alleiniger Bestrahlung (RTx, n=20), wurden Therapieergebnisse und Kompl., v.a. die Unterschiede hinsichtlich operativer Versorgung mit intramedullärem Marknagel (IMN) vs. Verbundplattenosteosynthese (VBO) untersucht.

Tabelle 1: Lokalisation der Mets./Läsionen am Humerus

Ergebnisse: Primärtumore waren das multiple Myelom (n=23), Nicht-kleinzelliges Bronchial- (n=19), Nierenzell- (n=18), Mamma-Karzinom (n=13), andere (n=35). Bei 59 Pat. wurde eine IMN, bei 32 Pat. eine VBO zur Behandlung von pFx (n=76) oder stabilitätsgefährdenden Osteolysen (n=47) durchgeführt. 45 Pat. verstarben tumorbedingt., 36 Pat. verstarben aufgrund anderer/unbekannter Ursachen, 19 Pat. leben mit der Tumorerkr., 8 Pat. schieden aus dem Follow-Up aus. Das KSÜL war nach OP/RTx (48,7 Mon.) signifikant besser, als nach alleiniger OP (11,5 Mon.; p=0,001; Abbildung 1 [Abb. 1]). Es zeigte sich ein Trend zu besserem KSÜL nach stabilitätsgefährdender Osteolyse als nach pFx (p=0,071). In 8 Fällen (6,5%, 4x IMN, 4x VBO) traten Kompl. im Mittel nach 6,6 (0–20) Mon. auf. Lokale Kompl. umfassten periimplantäre (n=2; 1x Plattenosteosynthese, 1x VBO)/ intraop. Frakturen (n=1, IMN), Radialisparese (n=1, VBO), progrediente lokale Mets. (n=1, VBO), mechanische Kompl. (n=3, alle nach IMN). Es gab weder zw. den Gr. OP vs. OP/RTx (p=0,79), noch zw. IMN vs. VBO (p=0,642) signif. Unterschiede. Häufigkeitsunterschiede wurden mit Chi-Quadrat-Test, KSÜL mit Kaplan-Meier Methodik analysiert.

Abbildung 1: KSÜL (OP vs. OP/RTx p=0,001; OP vs. RTx p=0,124; OP/RTx vs. RTx p=0,5)

Diskussion und Schlussfolgerung: Pat. mit Mets./Läsionen im Bereich des Humerus profitieren von operativer Therapie und konsolidierender Bestrahlung. Sowohl IMN als auch VBO stellt bei vielen Pat. eine effiziente chirurgische Versorgung dar, wobei die mechan. Komplikationsrate nach IMN höher ist. Da die Funktion der oberen Extremität für den Selbständigkeitserhalt essentiell ist, sollte die Operationsindikation mittels weniger invasiver, aber komplikationsreicherer IMN und stabilerer, aber invasiverer VBO kritisch und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebenserwartung und funktionellen Ansprüche der Pat. erfolgen.