German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Männliches Geschlecht ist ein unabhängiger Risikofaktor bei der operativen und konservativen Behandlung von proximalen Humerusfrakturen bei älteren Patienten

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Die proximale Humerusfraktur (PHF) ist die 3. häufigste osteoporoseassoziierte Fraktur, wobei Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Geschlechtsspezifische Analysen zu Therapiestrategien und Verlauf sind derzeit kaum vorhanden.

Material und Methoden: Ambulante und stationäre Daten der BARMER Krankenkasse wurden retrospektiv ausgewertet. Im Zeitraum vom 01/2011 bis 09/2023 wurden alle PatientInnen ab 65 Jahren mit PHF (ICD S42.2) eingeschlossen. Als primäre Endpunkte wurden Gesamtsterblichkeit, schwere unerwünschte Ereignisse (SUE) und chirurgische Komplikationen definiert. Es erfolgte eine Zuteilung in konservative und operative Behandlung (winkelstabile Plattenosteosynthese (LPF), inverse Schulterendoprothese (RTSA), andere) auf Grundlage der ersten 21 Tage nach Zuzug der PHF. Die Analyse der primären Endpunkte erfolgte an einer 1:1 Propensity Score (PS) gematchten Kohorte, wobei jedem männlichen Patienten eine weibliche Patientin zugeordnet wurde. Für alle Endpunkte wurden die Eventraten über Kaplan-Meier bzw. Aalen-Johansen Schätzer inkl. 95% Konfidenzintervall (95%KI) abgebildet. Außerdem wurden vorliegende Nebenerkrankungen erfasst.

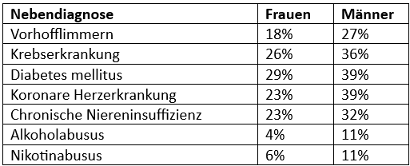

Ergebnisse: Insgesamt konnten 100.167 PatientInnen (84% weiblich, medianes Alter 79 Jahre) eingeschlossen werden. Bei Frauen wurde vor Auftreten der Fraktur häufiger bereits eine Osteoporose diagnostiziert (38% vs. 15%). Auch eine entsprechende Versorgung mit Vitamin D/Calcium (7% vs. 6%) bzw. Bisphosphonaten (7% vs. 2%) war bereits vor der PHF häufiger eingeleitet worden. Das mittlere Alter bei PHF von Frauen und Männern war ähnlich (Median Frauen 79 vs. 78 Jahre), jedoch zeigten Männer ein deutlich ungünstigeres Komorbiditätenprofil (Tabelle 1 [Tab. 1]) und einhergehend einen höheren Frailty Risk Score (Median Frauen 8,8 vs. 9,4).Bei Frauen erfolgte häufiger eine operative Therapie als bei Männern (46% vs. 41%). Die LPF (w: 40% vs. m: 39%) war gefolgt von der RTSA (w: 24% vs. m: 21%) in beiden Geschlechtern die häufigste operative Therapie. In der PS-gematchten Kohorte (N=17.052) wurden – unabhängig von der Behandlungsstrategie – bei Frauen eine deutlich geringere Gesamtmortalität (1-Jahressterberate 10,0% [95%KI 9,4 – 10,6%] vs. 15,6% [95%KI 14,8 – 16,4%]; p<0,001) und weniger SUEs (1-Jahresrate 17,1% [95%KI 16,3 – 18,0%] vs. 23,6% [95%KI 22,6 – 24,5%]; p<0,001) beobachtet. Bei PatientInnen, die mit RTSA behandelt wurden, zeigten Männer ein höheres Risiko für chirurgische Komplikationen im Vergleich zu Frauen (Hazard Ratio 1,59; 95%KI 1,31 – 1,94; p<0,001). In allen anderen Behandlungsgruppen konnte bezüglich der chirurgische Komplikationen kein Unterschied zwischen den Geschlechtern beobachtet werden (alle p>0,05).

Tabelle 1: Nebendiagnosen bei PatientInnen mit PHF

Diskussion und Schlussfolgerung: Das männliche Geschlecht ist ein unabhängiger Risikofaktor bei der operativen und konservativen Behandlung proximaler Humerusfrakturen bei älteren PatientInnen. Die Behandlungsstrategie dieser Patientengruppe sollte und kritischer Evaluation der Nebenerkrankungen und Medikation vorsichtig getroffen werden. Eine engmaschige postoperative Nachsorge ist außerdem sinnvoll.