German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

Die Zukunft der mehrfragmentären Frakturversorgung: Klebriger Knochenzement als Allrounder für die antomische Reposition. Eine biomechanische Studie

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Die Reposition von komplexen Frakturen insbesondere in gelenknahen Regionen ist oft schwierig durch Drähte oder Repositionsintrumentarien temporär zu halten. Knochenkleber könnten eine anatomische Reposition erzielen, ohne das Zusammenfügen kleinster Frakturfragmente während der Rekonstruktion zu stören. Diese biomechanische in-vitro Studie untersucht erstmalig einen vielversprechenden mineralischen Knochenkleber, der neben der Klebeeigenschaften als Zement Knochendefekte auffüllen kann. Durch die Bohrbarkeit des klebrigen Zementes kann nach Reposition komplexer Frakturen problemlos eine definitive Stabilisierung durch eine Osteosynthese erfolgen.

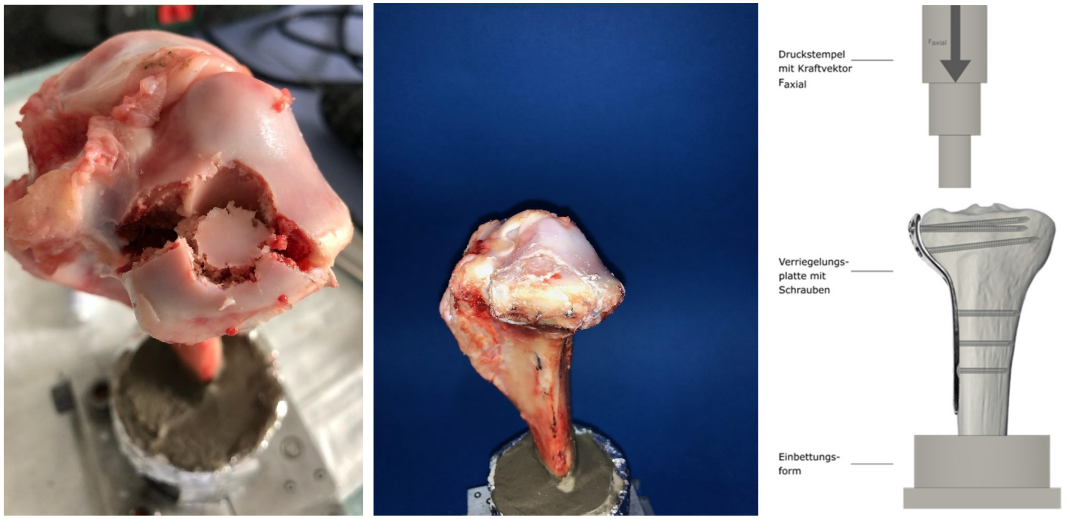

Material und Methoden: An 27 porcinen Tibiae wurde eine laterale Spalt-Impressionsfraktur (Abbildung 1 [Fig. 1] links) generiert. In Gruppe A wurde die Fraktur in einer neuen Operationstechnik mit MgP-Zement (Mg3(PO4)2 + MgO + 22,5% wt. % Phytinsäure) reponiert (Abbildung 1 [Fig. 1] Mitte) und anschließend mit einer Platte stabilisiert. In den beiden anderen Gruppen wurde zunächst, dem derzeitigen Op-Standard, eine Plattenosteosynthese durchgeführt. Dann erfolgte die Injektion eines Knochenersatzmaterials durch einen Spalt im Frakturbereich der Tibia: bei Gruppe B mit MgP-Zement, bei Gruppe C mit Hydroxylapatit-Zement (-TCP + Na2HPO4). In biomechanischen Belastungstests (Abbildung 1 [Fig. 1] rechts) wurden das Einsinken (Displacement) des Tibiaplateaus, Steifigkeit, Maximalkraft und normalisierte Maximalkraft ermittelt.

Abbildung 1: Laterale Tibiakopfspaltimpressionsfrakturen wurden an Schweineknochen simuliert (links). Durch neuartigem, klebrigem Knochenzement gelang eine anatomische Reposition (Mitte). Biomechanisch wurde die neue Methode mit der etablierten Technik evaluiert (rechts).

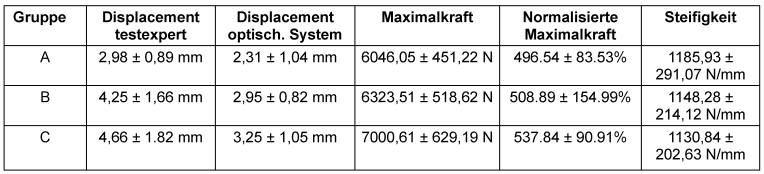

Ergebnisse: Die Ergebnisse (Tabelle 1 [Tab. 1]) zeigten keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen für das Displacement, wobei Gruppe A die niedrigsten Werte aufwies. Die Maximalkraft war in der Gruppe C signifikant höher als in A (p < 0,01) und B (p = 0,04), doch die normalisierte Maximalkraft zeigte sich kein Unterschied zwischen den Gruppen.

Tabelle 1: Gezeigt werden alle Ergebnisse der dynamischen und statischen biomechanischen Testungen.

Diskussion und Schlussfolgerung: Bei verbesserter anatomischer Reposition und vollständigerer Auffüllung des Knochendefektes wies die neue Operationstechnik mit klebrigem Magnesiumphosphatzement eine gleichwertige biomechanische Stabilität im Vergleich zur bisherigen Op-Technik auf.