German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU 2025)

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2025 (DKOU 2025)

In-vivo Belastung des Hüftgelenks: Verringert ein geringeres Körpergewicht die Reibbelastungen?

Text

Zielsetzung und Fragestellung: Der totale Gelenkersatz ist ein bewährtes Verfahren für Patienten mit Arthrose oder Hüftgelenksfrakturen. Probleme wie aseptische Lockerung sind jedoch häufig eine Ursache für Revisionen [Lewis, 2024]. Immer jüngere und aktivere Patienten stellen zusätzliche Herausforderungen für die Implantatlebensdauer dar [Nemes, 2014]. Ein klinischer Zusammenhang zwischen hohem Body-Mass-Index(BMI) und erhöhtem Gelenkverschleiß ist anerkannt [Lewis, 2024], und in-vitro-Experimente zeigen eine lineare Beziehung zwischen BMI und Reibung [Sonntag, 2021]. Unsere Messdaten deuten jedoch darauf hin, dass die Reibung im künstlichen Hüftgelenk von mehreren Parametern beeinflusst wird und kein einfacher linearer Zusammenhang zwischen Gelenkbelastung und Reibung in-vivo existiert [Damm, 2021]. Daher wurde untersucht, ob eine Erhöhung des Körpergewichts in-vivo zu einer proportionalen Erhöhung der Gelenkreibung führt.

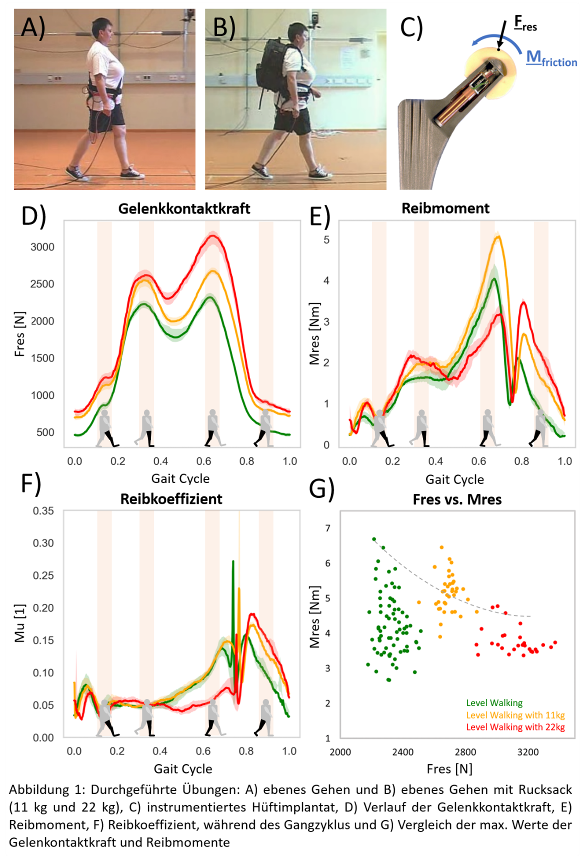

Material und Methoden: Ein instrumentiertes Hüftimplantat wurde zur Messung der Gelenkbelastung beim Gehen in-vivo verwendet [Damm, 2010]. Eine erste Analyse wurde bei einer weiblichen Testperson (56 Jahre, BMI 37,7) 43 Monate postoperativ durchgeführt. Die Aktivitäten umfassten Gehen ohne und mit Rucksäcken von 11 und 22 kg (Abbildung 1A-C [Abb. 1]). Aus der Gelenkkontaktkraft (Fres) und dem Reibungsmoment (Mres) wurde der Reibungskoeffizient (µ) bestimmt. Die Messdaten wurden über den Gangzyklus gemittelt und Abweichungen berechnet.

Ergebnisse: Fres zeigt das typische Doppelpeakmuster beim Gehen (Abbildung 1D [Abb. 1]) mit einem variablen, nichtlinearen Offset durch zusätzliches Gewicht. Die Muster von Mres (Abbildung 1E [Abb. 1]) und µ (Abbildung 1F [Abb. 1]) zeigen einen ersten Peak kurz vor dem ipsilateralen Fersenauftritt. Während der Standphase steigt Mres unterschiedlich an: Die höchsten Werte treten beim Gehen mit 11 kg auf, gefolgt vom Gehen ohne Gewicht und mit 22 kg. µ steigt beim Gehen ohne Gewicht und mit 11 kg an, bleibt aber bei 22 kg relativ konstant. In der Flexionsphase kehrt sich die Reihenfolge um: Gehen mit 22 kg erzeugt die höchste Reibung. Der Vergleich der Maximalwerte zeigt hier einen nichtlinearen Zusammenhang (Abbildung 1G [Abb. 1]).

Diskussion und Schlussfolgerung: Die vorläufigen Ergebnisse deuten auf eine komplexe Beziehung zwischen Körpergewicht, Gelenkkontaktkraft und Reibung hin. In-vitro-Tests zeigen eine lineare Korrelation zwischen Kontaktkraft und Reibung. Phasenweise Schwankungen der Reibung während des Gangzyklus deuten jedoch auf eine dynamische Schmierung hin, die von der Kontaktkraft und der Gelenkkinematik beeinflusst wird. Während der Standphase wird die Synovialflüssigkeit komprimiert und ausgepresst, wodurch µ und Mres beim Gehen mit und ohne 11 kg ansteigen. Eine weitere Erhöhung auf 22 kg erzeugt hier jedoch ein gleichmäßig niedrigeres µ und ein nur leicht erhöhtes Reibmoment. In der Schwungphase kann die Synovia dann wieder zurückfließen und das Gelenk schmieren. Beim Gehen mit zusätzlichem Gewicht scheint dieser Mechanismus behindert zu werden, was in dieser Phase zu höherer Reibung führt.