41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Spontane Lautäußerungen Neugeborener aus einem arabischsprachigen Umfeld

2Zentrum für Vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörung (ZVES), Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Deutschland

3Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Katholisches Klinikum Bochum, Bochum, Deutschland

4Klinik für Hals- , Nasen- und Ohrenkrankheiten, Katholisches Klinikum, Ruhr Universität Bochum, Bochum, Deutschland

Abstract

Hintergrund: Die vorsprachliche Entwicklung beginnt bereits intrauterin. Dabei prägen vor allem Sprachmelodie und -rhythmus der jeweiligen Muttersprache die spätere Lautproduktion des Neugeborenen, wie Untersuchungen an deutsch, französisch, schwedisch und japanisch aufwachsenden Kindern zeigten. Die arabische Sprache zeichnet sich durch charakteristische Pharyngeallaute aus. Bislang gibt es kaum Sprachentwicklungsdaten zu Kindern aus dem arabischen Sprachumfeld. Ziel der vorliegenden Studie war es, erstmalig akustische Daten arabischer Neugeborener zu erheben und mit Daten deutschsprachiger zu vergleichen.

Material und Methoden: In einer prospektiven Kohortenstudie wurden 20 Neugeborene arabisch sprechender Mütter mit unauffälligen perinatalen Parametern innerhalb von 24–72 h postpartum bei der natürlichen Eltern-Kind-Interaktion im St. Elisabeth-Hospital Bochum aufgenommen. Die Audioaufnahmen wurden mit der Open-Source-Software PRAAT (Boersma und Weenink, Version 6.4.16) ausgewertet. Erfasst wurden die Vokalisationslänge und die Auftrittshäufigkeit laryngealer Konstriktionen. Eine Kontrollgruppe eutropher deutscher Neugeborener aus dem ZVES-Archiv diente zum Vergleich. Die statistische Analyse erfolgte mit Jamovi (Version 2.6.26.0).

Ergebnisse: Die Vokalisationslänge unterschied sich nicht signifikant zwischen den arabischen und deutschen Neugeborenen. Arabische Neugeborene produzierten jedoch signifikant häufiger Vokalisationen mit laryngealen Konstriktionen als deutsche (p=0,03; d=1,02). Sowohl Vokalisationen mit nur einer einzigen (p=0,02) als auch solche mit mehrfachen Konstriktionen (p=0,002) kamen häufiger vor. Laute mit Konstriktionen waren insgesamt signifikant länger als solche ohne (p<0,001).

Schlussfolgerungen: Die vorliegenden Daten deuten auf sprachspezifische Unterschiede in der vorsprachlichen Entwicklung. Dabei zeigen Neugeborene mit arabischer Umgebungssprache Vorstufen der charakteristischen Pharyngeallaute der arabischen Sprache durch einen vermehrten Einsatz laryngealer Konstriktionen. Das Wissen um solche sprachspezifischen Besonderheiten bei jungen Säuglingen ist in der Diagnostik auffälliger Entwicklungsverläufe unverzichtbar.

Text

Hintergrund

Die vorsprachliche Entwicklung beginnt bereits intrauterin [1]. Dabei prägen Sprachmelodie und -rhythmus der Muttersprache die spätere Lautproduktion des Neugeborenen [2]. So bevorzugen zum Beispiel französische Neugeborene beim Weinen häufiger steigende Melodieverläufe, wie sie für das Französische charakteristisch sind [3]. Das Arabische unterscheidet sich vom Deutschen insbesondere durch die Verwendung von Pharyngeal- und Kehllauten [4], die durch Konstriktionsphänomene erzeugt werden. Bislang liegen keine Untersuchungen dazu vor, ob sich nicht nur melodisch-rhythmische Eigenschaften der Umgebungssprache, sondern auch markante Konstriktionsphänomene im Weinen Neugeborener widerspiegeln könnten. Ziel dieser Pilotstudie war es, dieser Frage nachzugehen.

Material und Methoden

In einer prospektiven Kohortenstudie wurden 24–72 Stunden postpartum die spontanen Lautäußerungen (Weinen) während der natürlichen Eltern-Kind-Interaktionen von 20 Neugeborenen (13 weiblich, 7 männlich) aus einem primär arabischsprachigen Umfeld mit einem durchschnittlichen Gestationsalter von 39+6 (±1+2) SSW, einem unauffälligen Geburtsverlauf und Neugeborenenhörscreening mittels eines Digitalrecorders und eines Kondensatormikrofons aufgezeichnet und anschließend die pseudonymisierten Audiodaten mit der Open-Source-Software PRAAT (Version 6.4.19, Boersma & Weenink) segmentiert und annotiert. Dabei wurden neben den Lautlängen die einzelnen evozierten laryngealen Konstriktionen erfasst und der sogenannte laryngeale Konstriktionsindex (Laryngeal Constriction Index, LCI) für jedes Kind als Verhältnis der Laute mit laryngealen Konstriktionen zur Gesamtzahl der Laute berechnet. Als Kontrollgruppe diente ein Kollektiv von 20 eutrophen Neugeborenen aus einem primär deutschsprachigen Umfeld aus dem Archiv des Zentrums für vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen am Universitätsklinikum Würzburg. Gruppenunterschiede wurden mittels t-Tests, Mann-Whitney-U-Test sowie Wilcoxon-Test analysiert. Die statistische Auswertung erfolgte mit IBM SPSS Statistics (Version 29.0.2.0).

Ergebnisse

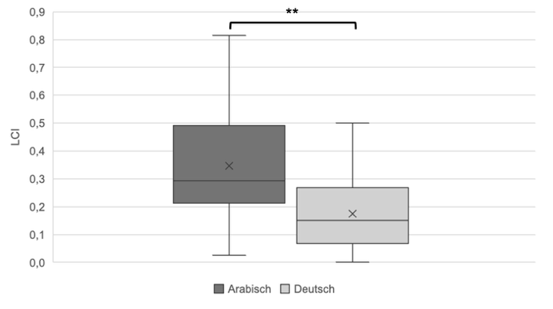

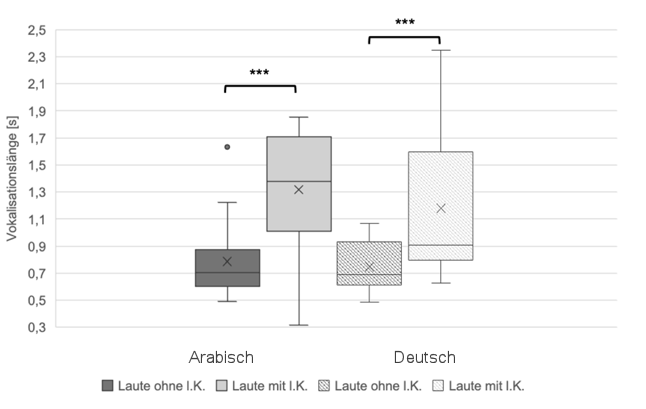

Die mithilfe des LCI ermittelte Prävalenz laryngealer Verengungsphänomene (laryngeale Konstriktionen) war bei arabischen Neugeborenen mit 35% signifikant höher als bei deutschen mit 18% (p<,01) (Abbildung 1 [Abb. 1]). Einzelkonstriktionen traten im Mittel in beiden Gruppen signifikant häufiger auf als Mehrfachkonstriktionen (Arabisch: 19,9% vs. 14,8%; Deutsch: 12,4% vs. 5,3%; jeweils p<,05). Der LCI unterschied sich nicht signifikant zwischen syrischen (n=12) und Neugeborenen aus anderen levantinischen Ländern (n=6) (p=0,44). Die mittlere Lautdauer war bei Neugeborenen mit arabischsprachiger Umgebung signifikant länger als bei solchen aus deutschsprachiger Umgebung (1,12±0,30 s vs. 0,90±0,25 s). Laute mit Konstriktionsphänomenen waren im Durchschnitt signifikant länger (Arabisch: 1,65±0,51 s; Deutsch: 1,32±0,50 s) als solche ohne (Arabisch: 0,88±0,27 s; Deutsch: 0,82±0,21 s; p<,001) (Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 1: Vergleich der Laryngealen Konstriktionsindizes (LCIs) Neugeborener aus arabisch- oder deutschsprachiger Umgebung anhand eines Boxplots. Die LCI-Werte bei arabischsprachiger Umgebung lagen signifikant höher (p<,01).

Abbildung 2: Boxplot-Darstellung der Lautlängen [s] bei Neugeborenen mit arabisch- oder deutschsprachiger Umgebung, getrennt nach Lauten mit und ohne laryngeale Konstriktion (I.K.). In beiden Gruppen waren die Laute mit Konstriktion signifikant länger als jene ohne (p<,001).

Diskussion

Laryngeale Konstriktionen treten bei Neugeborenen universell auf und gelten als typisches Merkmal früher vokaler Äußerungen [5]. Im Verlauf des ersten Lebensjahres nehmen sie in ihrer Häufigkeit bis zum Alter von etwa 3,5 Monaten im Weinen von Säuglingen mit deutschsprachiger Umgebung zu. Danach nimmt ihre Häufigkeit ab [6]. In arabischsprachiger Umgebung gibt es bisher keine Längsschnittstudien. Eine mögliche Erklärung laryngealer Konstriktionsphänomene könnte in einer Schutzfunktion des Larynx liegen, beispielsweise zur Prävention von Aspiration [7]. Unsere Ergebnisse zeigen, dass laryngeale Konstriktionen im Weinen Neugeborener aus arabischsprachiger Umgebung signifikant häufiger auftreten als bei Neugeborenen aus deutschsprachiger Umgebung. Dies könnte neben den genannten physiologischen Gründen zusätzlich durch die auditiv perzeptive pränatale Wahrnehmung bedingt sein [8], [9]. Weiterführende Studien sollten dazu beitragen, die Bedeutung sprachspezifischer Faktoren bei der Auftrittshäufigkeit laryngealer Konstriktionen zu klären und die respiratorisch-laryngealen Interaktionen bei der Produktion von Säuglingslauten besser zu verstehen.

Schlussfolgerung

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen sprachspezifische Unterschiede in der vorsprachlichen Lautproduktion. Dies unterstreicht die Bedeutung populationsspezifischer Referenzdaten für die frühe Sprachdiagnostik. Eine bessere Kenntnis der vorsprachlichen Entwicklung könnte langfristig dazu beitragen, Sprachentwicklungsstörungen frühzeitiger zu erkennen und zu therapieren.

References

[1] Wermke K. Babygesänge – Wie aus Weinen Sprache wird. Wien-Graz: Molden; 2024.[2] Wermke K, Mende W. Musical elements in human infants’ cries: In the beginning is the melody. Musicae Scientiae. 2009;13:151-75.

[3] Mampe B, Friederici AD, Christophe A, et al. Newborns’ Cry Melody Is Shaped by Their Native Language. Current Biology. 2009;19:1994-7.

[4] Krifka M, Błaszczak J, Leßmöllmann A, et al, editors. Das mehrsprachige Klassenzimmer. Berlin, Heidelberg: Springer; 2014. DOI: 10.1007/978-3-642-34315-5

[5] Esling J, Benner A, Calamai S, et al. The pedagogy of the Laryngeal Articulator Model. 2023.

[6] Robb MP, Yavarzadeh F, Schluter PJ, et al. Laryngeal Constriction Phenomena in Infant Vocalizations. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2020;63:49-58.

[7] Esling JH. There Are No Back Vowels: The Laryngeal Articulator Model. The Canadian Journal of Linguistics / La revue canadienne de linguistique. 2005;50:13-44. DOI: 10.1353/cjl.2007.0007

[8] Al-Tamimi J. Revisiting acoustic correlates of pharyngealization in Jordanian and Moroccan Arabic: Implications for formal representations. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology. 2017;8:28.

[9] Benner A. Production and Perception of Laryngeal Constriction in the Early Vocalizations of Bai and English Infants. Canadian Acoustics. 2010;38(3):120-1.