41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

41. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Durchführungsrate von Neugeborenen-Hörscreenings bei Entlassung neugeborener Kinder aus stationären Geburtseinrichtungen in Westfalen-Lippe

2Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mühlenkreiskliniken Minden, Minden, Deutschland

Abstract

Hintergrund: Die Prävalenz behandlungsbedürftiger dauerhafter Hörstörungen bei neugeborenen Kindern in Deutschland liegt bei zwei bis drei pro 1000 Kindern. Diese Prävalenz war die Grundlage, dass die Früherkennung von Hörstörungen bei Neugeborenen Teil der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern wurde, bekannt als Kinder-Richtlinie, die am 1. Januar 2009 in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen wurde. Laut dieser Richtlinie soll das Erstscreening innerhalb der ersten drei Lebenstage erfolgen und die Gesamtzahl der gescreenten neugeborenen Kinder soll mindestens 95% betragen. Die hier präsentierte retrospektive Analyse untersucht die Durchführungsrate und die Einhaltung der Qualitätskriterien des Neugeborenen-Hörscreenings bei Entlassung aus stationären Geburtseinrichtungen der letzten fünf Jahre in Westfalen-Lippe.

Material und Methoden: Die von den Geburtseinrichtungen an die Hörscreening-Zentrale übermittelten Daten der letzten fünf Jahre (N=261.096) wurden retrospektiv hinsichtlich der Durchführungsrate bei Entlassung, bzw. des Entlassstatus, analysiert. Diese Analyse erfolgte mittels Matlab R2024a.

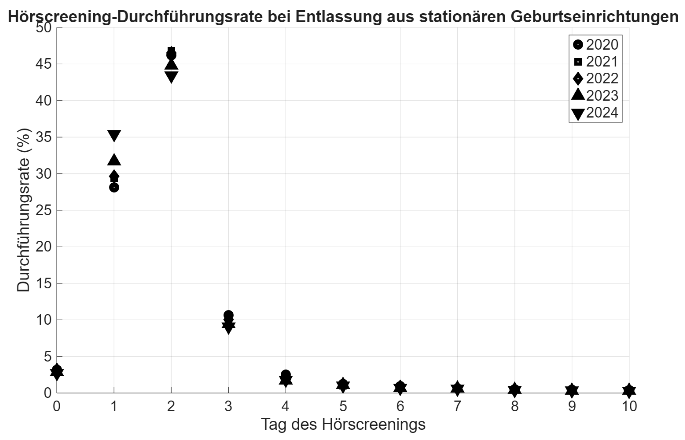

Ergebnisse: Im Durchschnitt erhielten 78,2% der neugeborenen Kinder ein Neugeborenen-Hörscreening innerhalb der ersten drei Lebenstage. Das Neugeborenen-Hörscreening erfolgte bei 3% am Tag der Geburt, bei 29,7% am ersten und bei 45,5% am zweiten Tag nach der Geburt. Bei weiteren 9,8% erfolgte das Neugeborenen-Hörscreening am dritten Tag nach der Geburt (4. Lebenstag). Das Neugeborenen-Hörscreening erfolgte im Durchschnitt bei 94,6% aller neugeborenen Kinder innerhalb der ersten zehn Lebenstage.

Schlussfolgerungen: Die Vorgabe der Kinder-Richtlinie, mindestens 95% der neugeborenen Kinder auf Hörstörungen innerhalb der ersten drei Lebenstage zu untersuchen, wird erst zehn Tage nach der Geburt knapp erreicht. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, das screenende Personal in stationären Geburtseinrichtungen verstärkt und kontinuierlich hinsichtlich der Bedeutung und des Bedarfs des Neugeborenen-Hörscreenings zu sensibilisieren und zu schulen. Hörscreening-Zentralen wie die Hörscreening-Zentrale Westfalen-Lippe in Münster sollten die Geburtseinrichtungen in Bezug auf die Durchführung und die Nachverfolgung (Tracking) des Neugeborenen-Hörscreenings zusätzlich unterstützen, um insbesondere interne Prozesse der zuständigen Geburtseinrichtungen weiter zu optimieren und zu fördern.

Text

Hintergrund

Die Prävalenz behandlungsbedürftiger, dauerhafter Hörstörungen bei neugeborenen Kindern in Deutschland liegt bei zwei bis drei pro 1.000 Kinder [1], [2]. Aufgrund dieser Prävalenz wurde die Früherkennung von Hörstörungen bei Neugeborenen in die Kinder-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) aufgenommen, die am 1. Januar 2009 in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen integriert wurde [3]. Laut dieser Richtlinie soll das Erstscreening innerhalb der ersten drei Lebenstage erfolgen. Insgesamt sollen gemäß dieser Kinder-Richtlinie mindestens 95% der Neugeborenen ein Hörscreening erhalten.

Das Neugeborenen-Hörscreening kann mittels objektiver Screeningverfahren durchgeführt werden. Mittels transitorisch evozierter otoakustischer Emissionen (TEOAE) oder mittels automatischer Hirnstammaudiometrie (AABR) wird das Hörvermögen untersucht [4], [5].

Die hier präsentierte retrospektive Analyse untersucht die Durchführungsrate und die Einhaltung der Qualitätskriterien des Neugeborenen-Hörscreenings bei Entlassung aus stationären Geburtseinrichtungen der letzten fünf Jahre in Westfalen-Lippe. Darüber hinaus erfolgt eine Analyse der angewandten Screeningverfahren (TEOAE bzw. AABR) in den jeweiligen Geburtseinrichtungen.

Material und Methoden

Insgesamt wurden die übermittelten Hörscreening-Daten von 261.096 neugeborenen Kindern aus verschiedenen Geburtskliniken der Region Westfalen-Lippe der letzten fünf Jahre hinsichtlich der Durchführungsrate bei Entlassung bzw. des Entlassstatus und der angewandten Screeningverfahren (TEOAE bzw. AABR) der jeweiligen Geburtseinrichtung in dieser retrospektiven Analyse untersucht. Die Datenanalyse erfolgte mittels Matlab R2024a.

Ergebnisse

Im Durchschnitt erhielten 78,2% der neugeborenen Kinder ein Neugeborenen-Hörscreenings innerhalb der ersten drei Lebenstage (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]). Das Neugeborenen-Hörscreening erfolgte bei 3% am Tag der Geburt, bei 29,7% am ersten und bei 45,5% am zweiten Tag nach Geburt. Bei weiteren 9,8% erfolgte das Neugeborenen-Hörscreenings am dritten Tag nach Geburt (4. Lebenstag). Im Durchschnitt wurde das Neugeborenen-Hörscreening bei 94,6% aller neugeborenen Kinder innerhalb der ersten zehn Lebenstage in den Geburtseinrichtungen realisiert.

Abbildung 1: Hörscreening-Durchführungsrate bei Entlassung aus dem stationären Setting, dargestellt nach Durchführung an den jeweiligen Tagen nach der Geburt über die letzten fünf Jahre

Im jährlichen Vergleich des betrachteten Zeitraums erfolgte bei 56% der neugeborenen Kinder das Hörscreening mithilfe des TEOAE-Verfahrens und 44% mithilfe des AABR-Verfahrens mit relativ stabilen Anteilen.

Schlussfolgerungen

Die in der Kinder-Richtlinie verankerte Vorgabe, mindestens 95% der neugeborenen Kinder innerhalb der ersten drei Lebenstage auf Hörstörungen zu untersuchen, wird erst zehn Tage nach der Geburt knapp erreicht. Die Durchführung des Hörscreenings am zweiten oder dritten Tag nach der Geburt kann eine sinnvolle Alternative darstellen, um falsch-negative Ergebnisse zu minimieren, da die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Fruchtwasser im Gehörgang zu diesem späteren Zeitpunkt geringer ist. Wird das Hörscreening am vierten Tag oder zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei neugeborenen Kindern mit Risikofaktoren für Hörstörungen, die weitere zusätzliche medizinische Untersuchungen benötigen, durchgeführt, so liefert diese Verzögerung eine weitere Erklärung für die 95%-Erreichung nach erst zehn Tagen nach der Geburt.

Die Anwendung beider Screeningverfahren (TEOAE bzw. AABR) erfolgte in den vergangenen fünf Jahren in ähnlichem Umfang. In einzelnen Geburtseinrichtungen wurde das TEOAE-Messverfahren eingesetzt und bei Risikofaktoren [3], [4] erfolgte die Überweisung des neugeborenen Kindes auf eine andere Station desselben Klinikums, die das AABR-Verfahren anwendete. Diese unterschiedliche Ausstattung der jeweiligen Geburtseinrichtung sowie potenzielle räumliche Wechsel innerhalb des Geburtsklinikums können dazu führen, dass das Hörscreening auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird und erklären die knapp verfehlten Vorgaben der Kinder-Richtlinie.

Dieser Beitrag verdeutlicht die Notwendigkeit, das screenende Personal in stationären Geburtseinrichtungen verstärkt und kontinuierlich für die Bedeutung und Notwendigkeit des Neugeborenen-Hörscreenings zu sensibilisieren und zu schulen. Hörscreening-Zentralen, wie beispielsweise die Hörscreening-Zentrale Westfalen-Lippe in Münster, bieten Unterstützung für die Durchführung und Nachverfolgung (Tracking) des Neugeborenen-Hörscreenings an. Zu ihren Aufgaben zählt zudem die Geburtseinrichtungen bei der Optimierung ihrer internen Prozesse zu unterstützen und Fragen hinsichtlich der jeweiligen technischen Ausstattung zu beantworten. Aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen in den Geburtseinrichtungen könnten Online-Schulungssysteme zukünftig eine zusätzliche Maßnahme darstellen, um das screenende Personal hinsichtlich der Relevanz und Notwendigkeit des Neugeborenen-Hörscreenings zu sensibilisieren.

References

[1] Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Früherkennungsuntersuchungen von Hörstörungen bei Neugeborenen. Abschlussbericht S05-01. Köln: IQWiG; 2007.[2] Neumann K, Gross M, Bottcher P, Euler HA, Spormann-Lagodzinski M, Polzer M. Effectiveness and efficiency of a universal newborn hearing screening in Germany. Folia Phoniatr Logop. 2006;58(6):440-55. DOI: 10.1159/000095004

[3] Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie). Berlin: G-BA; 2024 [zugegriffen am 13.05.2025]. Available from: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3691/Kinder-RL_2024-03-21_iK-2024-07-13.pdf

[4] Hoth S, Mühler R, Neumann K, Walger M. Objektive Audiometrie im Kindesalter. Berlin: Springer; 2015. DOI: 10.1007/978-3-642-44937-6

[5] Brockow I, Söhl K, Hanauer M, Heißenhuber A, Marzi C, Am Zehnhoff-Dinnesen A, Matulat P, Mansmann U, Nennstiel U. Neugeborenen-Hörscreening in Deutschland – Ergebnisse der Evaluationen 2011/2012 und 2017/2018 [Newborn hearing screening in Germany – results of the 2011/2012 and 2017/2018 evaluations]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2023 Nov;66(11):1259-67. DOI: 10.1007/s00103-023-03779-0