Deutscher Rheumatologiekongress 2025

Deutscher Rheumatologiekongress 2025

Digitale Gesundheitsanwendungen in der Rheumatologie: Nutzung, Kompetenz und Akzeptanz unter Patient:innen

Text

Einleitung: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs), von denen einige bereits verordnet werden können, bieten die Möglichkeit, die rheumatologische Versorgung zu verbessern. Allerdings ist wenig darüber bekannt, ob rheumatologische Patient:innen die nötigen Voraussetzungen und die Bereitschaft zur Nutzung solcher Anwendungen mitbringen. Ziel dieser umfragenbasierten Studie war es, die Smartphone-Nutzung, E-Health-Kompetenz, Erfahrung mit Gesundheitsapps und die Nutzungsbereitschaft in einer rheumatologischen Patient:innenkohorte zu untersuchen.

Methoden: Patient:innen der rheumatologischen Hochschulambulanz des Universitätsklinikums Würzburg wurden im Zeitraum von Juni 2024 bis Dezember 2024 mittels eines Papierfragebogens befragt. Erhoben wurden demografische Daten, der German eHealth Literacy Scale (eHEALS) [1] sowie ein spezifischer Fragebogen zu Gesundheitsapps.

Ergebnisse: 454 Patient:innen mit einem medianen Alter von 57 Jahren (Spanne: 19–91 Jahre) nahmen an der Umfrage teil, darunter 63,7% Frauen. Die Teilnehmenden verteilten sich auf verschiedene Erkrankungsgruppen, darunter Kollagenosen (n = 128), rheumatoide Arthritis (n = 94), Spondyloarthritiden (n = 64), Kleingefäßvaskulitiden (n = 56), Riesenzellarteriitis/Polymyalgia rheumatica (n = 40), autoinflammatorische Erkrankungen (n = 28), primäre Immundefekte (n = 18) sowie weitere rheumatologische Erkrankungen (n = 26).

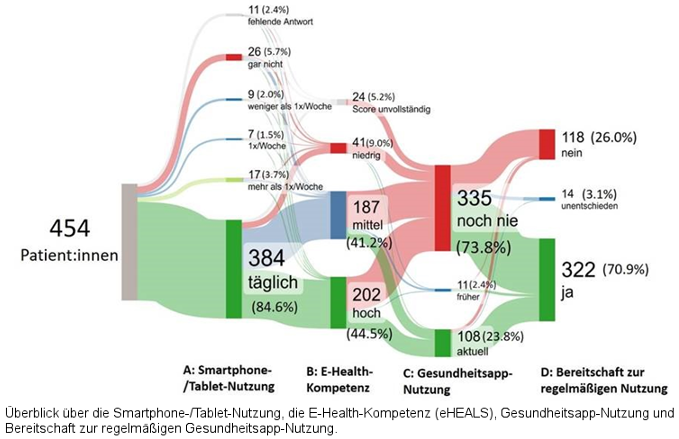

Die Mehrheit der Patient:innen (384/454; 84,6%) gab an, ihr Smartphone und/oder Tablet täglich zu nutzen (Abbildung 1A[Fig. 1]). 44,5% (202/454) der Patient:innen gaben eine hohe (eHEALS 31–40), 41,2% (187/454) eine mittlere (eHEALS 21–30) und 9,0% (41/454) eine niedrige E-Health-Kompetenz (eHEALS 8–20) an (Abbildung 1B[Fig. 1]). Die E-Health-Kompetenz korrelierte negativ mit dem Alter (p < 0,0001) und zeigte einen signifikanten Zusammenhang mit dem Schulabschluss (p < 0,0001) sowie dem Ausbildungsstand (p = 0,0055), jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Erkrankungsgruppen.

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten 23,8% (108/454) der Patient:innen eine Gesundheitsapp auf ihrem Smartphone installiert (Abbildung 1C[Fig. 1]), während lediglich 5,0% (21/454) eine verordnungsfähige DiGA genutzt hatten. Dennoch konnten sich 70,9% (322/454) vorstellen, eine Gesundheitsapp regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) zu nutzen (Abbildung 1D[Fig. 1]).

Besonders großes Interesse bestand an digitalen Tools mit Erinnerungsfunktionen für Termine, Medikamente und Impfungen (54%), mit Medikamenteninformationen (49,6%) und an digitaler Ernährungsberatung (48%).

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen eine hohe Smartphone-Nutzung und ein grundsätzliches Interesse rheumatologischer Patient:innen an digitalen Gesundheitsanwendungen. Allerdings ist die tatsächliche Nutzung dieser Anwendungen noch gering. Erste speziell für die Rheumatologie entwickelte DiGAs befinden sich im Zulassungsprozess. Zukünftige Maßnahmen sollten darauf abzielen, Informationsangebote auszubauen und digitale Gesundheitslösungen stärker in die Versorgung zu integrieren.